Figurengruppe am Wohnhaus Naunhofer Straße 14 bis 18 in Reudnitz-Thonberg

Johannes Göldel schuf Denkmäler, figürliche Gruppen und Tierdarstellungen, meist aus Kalkstein, Travertin und Porphyrtuff.

Das Hauptwerk von Johannes Göldel sind die sieben Figuren aus Cannstatter Travertin an der Fassade des Messehauses Petershof in Leipzig aus dem Jahr 1929. Jede der Figuren hat die Gesichtszüge einer Person, die für den Bau des Gebäudes bedeutend war, so z. B. der Architekt Alfred Liebig, der Oberbürgermeister Karl Rothe und der Bankier Hans Kroch. Kroch war Jude, deswegen wurden 1938 alle Figuren entfernt. Im Original erhalten blieb nur die Figur des Architekten Alfred Liebig, die heute vor dem Wohnhaus Liebigs in Leutzsch steht. 1994 schuf der Leipziger Bildhauer Markus Gläser Repliken in Zementguss, die 1995 aufgestellt wurden. weiterlesen »

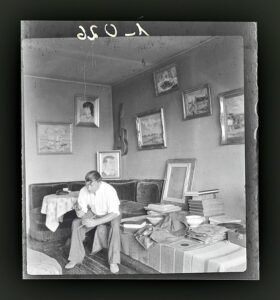

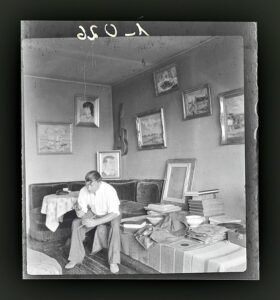

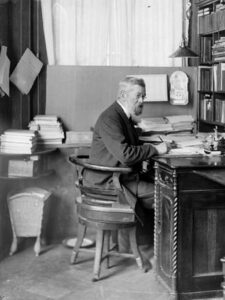

Max Schwimmer in seinem Atelier, 1930er Jahre

Im 1. Weltkrieg wurde Schwimmer als Soldat eingezogen. 1919 begann Max Schwimmer an der Universität Leipzig mit dem Studium der Kunstgeschichte und Philosophie. In dieser Zeit liegen auch die Anfänge seiner künstlerischen Tätigkeit. Schwimmer fand Anschluss an die antibürgerliche Kabarett-Szene um Hans Reimann, Erich Weinert, Slang und Joachim Ringelnatz. Schwimmer arbeitete für die Satirezeitschriften „Die Aktion“ und „Der Drache“, mit Hilfe von Johannes R. Becher gelang es Schwimmer, sich in der linken Kunstszene zu etablieren. weiterlesen »

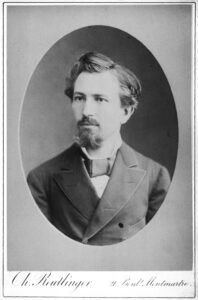

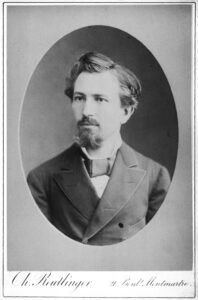

Otto Heubner

Seine klinische Arbeit begann Otto Heubner 1866 am Leipziger Jakobshospital als Assistent und Cholera-Arzt bei dem Internisten Carl Reinhold August Wunderlich. 1868 erhielt er eine Privatdozentur für Innere Medizin. Während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 übernahm Otto Heubner zusätzlich zu seiner Tätigkeit die Leitung eines Reservelazaretts mit 180 Betten in Leipzig. weiterlesen »

Turm der Thomaskirche zu Leipzig

Johann Pfretzschner heiratete die Tochter des Leipziger Buchhändlers Nickel Wolrabe und kaufte sich 1529 von seinem Schwiegervater ein Haus in der Ritterstraße. Nach seiner Ernennung zum Ratsmaurermeister der Stadt Leipzig war Johann Pfretzschner für die gesamte Bauleitplanung und fachliche Umsetzung aller Bauvorhaben in der Stadt zuständig. 1530 bis 1550 erfolgte durch Pfretzschner der Neu- und Ausbau der Stadtbefestigung von Leipzig vom westlichen Ende des Brühls bis zur Pleißenburg. 1537 schuf Pfretzschner das achtseitige Geschosses des Turmes der Thomaskirche.

weiterlesen »

Friedrike Caroline Neuber

1717 floh die Neuberin vor ihrem tyrannischen Vater mit ihrem Geliebten Johann Neuber und beide schlossen sie sich der Spiegelberg’schen Schauspielertruppe in Weißenfels an. Hier stand sie im Schloss Neu-Augustusburg erstmals mit ihrem Mann auf der Bühne.

1717 spielte die Truppe von Christian Spielberg in Blankenburg (Harz). 1718 heiratete Friedrike Caroline und Johann im Braunschweiger Dom, wechselten zur Haack-Hoffmann’schen Truppe, die sie 1727 neu organisierten und daraus die Neuber’sche Komödiantengesellschaft in Leipzig gründeten, die am 8. August 1727 das Privileg der königlich-polnischen und kurfürstlich-sächsische Hofkomödianten erhielt.

weiterlesen »

Plastik „Jahrhundertschritt“ in Leipzig

weiterlesen »

Paul Lange

1876 ging Lange nach Paris und kehrte dann nach Leipzig zurück. Fünf Jahre war Lange im Architekturbüro Grimm beschäftigt, bevor er sich 1885 als Architekt selbstständig machte. 1893 zog Lange in das von ihm errichtete Wohnhaus in der Konstantin-/Ecke Lutherstraße.

Paul Lange war bedeutender Kirchenbaumeister, 25 Kirchen in Leipzig und Umgebung, im Vogtland und bis in das österreichische Böhmen hinein wurden nach seinen Plänen errichtet. Etwa 40 Kirchen baute Lange um oder restaurierte sie. Paul Lange war ein Verfechter kleiner Kirchen wegen deren besserer Akustik und des stärkeren Zusammengehörigkeitsgefühls der Gemeinde. Großen Wert legte Lange auf die Innenarchitektur, wie in Leipzig u.a. in der Heilig-Kreuz-Kirche oder im Riquethaus erkennbar.

weiterlesen »

Zoo Leipzig

1949 gründete Seifert an seiner Schule einen Zoo, der später als Heimtiergarten ausgebaut wurde und 1953 nach Falkenstein in die Station Junger Naturforscher verlegt wurde. Seifert knüpfte Kontakte zu den Leipziger Zoologen Karl Max Schneider und Heinrich Dathe. Seifert wirkte noch als Dozent für Biologie an der Medizinischen Fachschule in Zwickau.

weiterlesen »

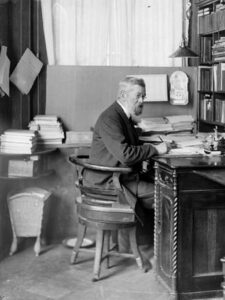

Dr. Otto Robert Georgi

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Plauen studierte Otto Georgi Rechtswissenschaften an den Universitäten Leipzig, Göttingen und Heidelberg und promovierte 1857 zum Doktor der Rechtswissenschaften. 1859 ließ sich Georgi als Rechtsanwalt und Notar in Leipzig nieder, übernahm 1863 das Sekretariat der Handels- und Gewerbekammer und wurde 1865 zum Bevollmächtigten des Zentralvorstandes des Gustav-Adolf-Vereins gewählt.

weiterlesen »

Zwickau ist die Kreisstadt in der Mitte des gleichnamigen Landkreises. Zwickau liegt zwischen Erzgebirge und Vogtland an der Zwickauer Mulde, südwestlich von Chemnitz (ca. 43 km) und südlich von Leipzig (ca. 87 km). weiterlesen »

Zwickau ist die Kreisstadt in der Mitte des gleichnamigen Landkreises. Zwickau liegt zwischen Erzgebirge und Vogtland an der Zwickauer Mulde, südwestlich von Chemnitz (ca. 43 km) und südlich von Leipzig (ca. 87 km). weiterlesen »

Zwickau ist die Kreisstadt in der Mitte des gleichnamigen Landkreises. Zwickau liegt zwischen Erzgebirge und Vogtland an der Zwickauer Mulde, südwestlich von Chemnitz (ca. 43 km) und südlich von Leipzig (ca. 87 km). weiterlesen »

Zwickau ist die Kreisstadt in der Mitte des gleichnamigen Landkreises. Zwickau liegt zwischen Erzgebirge und Vogtland an der Zwickauer Mulde, südwestlich von Chemnitz (ca. 43 km) und südlich von Leipzig (ca. 87 km). weiterlesen »

Osterbrunnen Am Anger in Langenwetzendorf

Die Tradition des Schmückens von Osterbrunnen stammt ursprünglich aus der Fränkischen Schweiz. Seit den 1980er Jahren hat sich diese Tradition auch in weiten Teilen Süd-, Mittel- und Ostdeutschlands verbreitet. Die Brunnen werden u.a. mit bemalten und verzierten Ostereiern geschmückt und erinnern an die Form einer Krone, deshalb wird sich auch Osterkrone genannt. Der Brauch ist erst ca. 100 Jahre als. Mündliche Überlieferungen berichten erstmals von einem Osterbrunnen in Aufseß in Franken um das Jahr 1909. Die Gründe sind nicht genau bekannt. Neben christlichen Interpretationen wird als Erklärung häufig die Wasserarmut in der Fränkischen Schweiz genannt.

weiterlesen »

Der Markt in Leipzig

Was zieht Besucher aus dem In- und Ausland in die Stadt Leipzig und in deren Umland?

Ohne eine tiefgründige touristische Analyse betreiben zu wollen – es sind mehrere Faktoren, die die Stadt und ihr Umland immer attraktiver machen. Zum einen ist es der seit Jahren wachsende Trend zum Städtetourismus und zum Tourismus im eigenen Land, von dem auch Leipzig profitiert. Zum anderen sind es die Attribute, die Besucher mit der Stadt verknüpfen – Musikstadt, Bachstadt, Messestadt, Stadt der Friedlichen Revolution. Es sind Einrichtungen und Institutionen, wie das Gewandhaus, die Oper und der Thomanerchor, die Besucher nach Leipzig locken und es sind die Messen in der Stadt. Vor allem die Buchmesse.

weiterlesen »

AGRA-Park Markkleeberg mit Weißem Haus

Die Pleiße gab im Mittelalter der bedeutenden Region an ihrem Unterlauf den Namen Pleißeland.

Der Flusslauf der Pleiße hatte ursprünglich eine Länge von 115 km. Durch die Verlegung des Flusses infolge des Braunkohlebergbaus im Südraum Leipzig wurde die Pleiße begradigt und somit verkürzt und hat jetzt nur noch eine Länge von ca. 90 km. Der einst bis zu drei Kilometer breite Auwald der Pleiße wurde dabei bis an die südliche Stadtgrenze von Leipzig weitgehend zerstört.

weiterlesen »

Schloss Trebsen an der Mulde zwischen Grimma und Wurzen

Südöstlich von Leipzig, bei Sermuth, fließen beide Flüsse zusammen zur Vereinten Mulde, die nach ca. 143 km bei Dessau in Sachsen-Anhalt in die Elbe mündet. Von den Höhenlagen des Erzgebirges und des Vogtlandes durchfließt die Mulde das sächsische Hügelland, die Dübener Heide und die Goitzsche. Der Mulderadweg folgt dem Verlauf des Flusses auf einer Länge von 180 km.

Die Pöppelmannbrücke über die Mulde in Grimma

Die Besiedelung des Muldentals erfolgt schon in früher Zeit. Die Ereignisse der Geschichte, bedeutende Herrschergeschlechter, stolze Bürger und zahlreiche Persönlichkeiten haben ihre Spuren entlang des Flusses hinterlassen. Das Muldental ist eine reiche Kulturlandschaft. Liebevoll restaurierte Stadtkerne, verträumte Dörfer, Burgen und Schlösser, Kirchen und Klöster – all das ist an den Ufern des Flusses zu finden.

weiterlesen »

Uhren, Kalender und Bauzeiten

Die neue Ausstellung in der Remise des Osterburgmuseums rückt die Dimension ZEIT in den Mittelpunkt. Dem Besucher fällt sofort das „Sternenbanner“ ins Auge. Es bildet den Sternenhimmel ab, wie ihn die Vögte, wettinische Amtsleute, Türmer und heute lebende Menschen über der Osterburg gesehen haben oder heute noch sehen können.

Die neue Ausstellung in der Remise des Osterburgmuseums rückt die Dimension ZEIT in den Mittelpunkt. Dem Besucher fällt sofort das „Sternenbanner“ ins Auge. Es bildet den Sternenhimmel ab, wie ihn die Vögte, wettinische Amtsleute, Türmer und heute lebende Menschen über der Osterburg gesehen haben oder heute noch sehen können.

Zeit ist aber nur ein Beispiel aus der breiten Palette von Naturphänomenen und technischen Systemen, die später einmal im Neuen Schloss der Osterburg im Wortsinn „begreifbar“ werden sollen. Schülerlabore, Experimentierstationen und Ausstellungsflächen zu naturwissenschaftlichen und technischen Themen – all das verbirgt sich hinter dem Namen „WISSENS-SCHLOSS“.

Im Wissens-Schloss soll die natürliche Neugier von Schülerinnen und Schülern aufgegriffen und geholfen werden, dieses Interesse und damit auch die Offenheit für eine spätere berufliche Orientierung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu bewahren.

weiterlesen »

Im Jahr 1930 wure das Museum auf der Osterburg in Weida eröffnet. Im Erdgeschoss des Alten Schlosses ist ein Lapidarium eingerichtet. Hier werden archäologisch und geologisch wertvolle Exponate sowie historisch wertvolle Epitaphe und Insignientafeln gezeigt. Im ersten Obergeschoss der Osterburg ist die ständige Ausstellung der Stadtgeschichte zu sehen. Sie zeigt die Entwicklung der Stadt Weida zwischen dem 12. und 19. dem Jahrhundert.

In der zweiten Etage des Alten Schlosses wird die ständige Ausstellung „Weida – Wiege des Vogtlandes“ gezeigt. 1993 entstand im dritten Obergeschoss die „Galerie im Alten Schloss“. Im Inneren des Bergfrieds befinden sich zwei weitere Ausstellungsbereiche. Hier werden Ausgrabungsfunde gezeigt und ein Einblick in die Baugeschichte des Turms gegeben.

weiterlesen »

Auf dem Mulderadweg von Grimma nach Wurzen

Schloss Trebsen

Der Mulderadweg folgt dem Fluss von seinen beiden Quellen im Erzgebirge und im Vogtland bis zu seiner Mündung in die Elbe. Mit der Bahn fuhr ich nach Grimma und los gings nach Norden.

Grimma, Doppelturmfassade der Stadtkirche

Erstes Ziel war die

Kleinstadt Grimma. Die Stadt besticht durch ihren liebevoll restaurierten Stadtkern mit Gebäuden aus dem 13. bis 21. Jahrhundert. Nach dem Muldehochwasser 2013 war der Mulderadweg noch gesperrt. Ich entschied mich zunächst für die Straße nach

Hohnstädt.

Auf einem Plateau über der Mulde errichteten die Slawen einen Burgwall. Ein Teil des Walls wurde im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert von den deutschen Siedlern abgetrennt und ein Wachturm für die Muldefurt errichtet. Hohnstädt ist vor allem bekannt durch den Leipziger Verleger Georg Joachim Göschen, der 1795 ein Pferdnergut kaufte. Göschen verlegte im frühen 19. Jahrhundert die Schriften von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Christoph Martin Wieland und Friedrich Gottlieb Klopstock.

weiterlesen »

Schönfels ist ein Ortsteil der Gemeinde Lichtentanne im Vogtland im Südwesten des Landkreises Zwickau. Schönfels liegt südwestlich von Chemnitz (ca. 45 km) zwischen Zwickau (ca. 8 km) und Greiz (ca. 18 km). weiterlesen »

Burg Elbogen (Loket) an der Eger

Die Landesgruppe Sachsen-Anhalt der Deutschen Burgenvereinigung brach im Spätsommer 2014 zu einer Exkursion in die Tschechische Republik auf. Ziel war das Egerland. Diese historische Landschaft ist reich an Burgen und Schlössern und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Germanen und Slawen, Bayern, Deutsche, Österreicher und Tschechen prägten prägten Landschaft und Kultur im Egerland.

Geschichte

Altstadt von Elbogen (Loket) an der Eger

Das Egerland ist eine Landschaft im Westen Böhmens und Nordosten Bayerns. Benannt ist sie nach dem Fluss Eger, der im bayerischen Fichtelgebirge entspringt, südlich an Vogtland und Erzgebirge vorbeifließt und bei Aussig (Usti Nada Labem) in die Elbe mündet.

Das historische Egerland umfasste zwischen 1322 und 1806 das Egerer Becken und die Stadt Eger (Cheb). Die Städte Karlsbad (Karlovy Vary), Elbogen (Loket), Sokolov (Falkenau) Marienbad (Mariánské Lázne), Tepl (Tepla) und Luditz (Zlutice) lagen einst außerhalb des Gebietes. Zwischen 1938 und 1945 reichte der Regierungsbezirk Eger im Süden bis an die Stadt Pilsen und im Osten bis nach Kaaden (Kadan) und Saaz (Zatec).

Bereits in der Antike war das Gebiet besiedelt von den Naristern. In römischer Zeit geriet es unter germanischen Einfluss. In der Zeit der Völkerwanderung besiedelten es die Slawen.

weiterlesen »

Die Burg Altschönfels im Vogtland nahe Zwickau gehört zu den eindrucksvollsten Burganlagen in Sachsen. Die weitgehend unverändert erhalten gebliebene Burg bietet einen imposanten Einblick in eine mittelalterliche Wehranlage.

Vom 12. Juli bis zum 13. Juli 2014 zeigen 60 Handwerker auf dem 9. Handwerker- und Töpfermarkt ihr Können auf der Burg Schönfels.

- Töpfer, Drechsler, Filzarbeiten, Schmuckgestalter, Pinselmacher, Holzspielzeug, Puppenwerkstatt, Korbflechter, Floristik, Kerzenmacher, Glasbläser, Textilgestalter, u.v.m.,

- Großes Kreativzelt für Kinder und Livemusik,

- Öffnungszeiten Markt und Museum 10 bis 18 Uhr,

weiterlesen »

Die Burg Schönfels gehört zu den eindrucksvollsten Burgen in Sachsen. Die weitgehend unverfälscht erhalten gebliebene Anlage bietet einen spannenden Einblick in eine mittelalterliche Wehranlage.

Das Museum zeigt Ihnen einen Einblick in die historischen Räume, wie eine spätgotische Bohlenstube mit Kielbogentür oder die Kapelle mit ihrer einzigartigen Holzorgel. Der Bergfried kann bestiegen werden. Seit 2007 werden die Baugeschichte und aktuelle Ergebnisse der Bauforschung in einem ersten Teil einer neuen Dauerausstellung vorgestellt. Daneben zeigt das Museum Ausstellungen zu ehemaligen Besitzern sowie zur bäuerlichen Alltagskultur der Region.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Burg Schönfels .

Zwickau ist die Kreisstadt des gleichnamigen Kreises im Südwesten des Freistaats Sachsen. Zwickau liegt an der Zwickauer Mulde zwischen Erzgebirge und Vogtland, südwestlich von Chemnitz (ca. 38 km).

weiterlesen »

Schönfels ist ein Ortsteil der Gemeinde Lichtentanne im Südwesten des Landkreises Zwickau. Schönfels liegt im Vogtland, südwestlich von Chemnitz (ca. 45 km) zwischen Zwickau (ca. 8 km) und Greiz (ca. 18 km).

weiterlesen »

Netzschkau ist eine Kleinstadt im Norden des Vogtlandkreises. Netzschkau liegt südwestlich von Chemnitz (ca. 64 km) zwischen Reichenbach (ca. 6 km) und Plauen (ca. 18 km). weiterlesen »

Mylau ist eine Kleinstadt im Norden des Vogtlandkreises. Mylau liegt im Vogtland, südwestlich von Chemnitz (ca. 64 km) zwischen Reichenbach (ca. 7 km) und Plauen (ca. 24 km). weiterlesen »