Eduard Friedrich Poeppig

Sammelreisen, über die wenig bekannt ist, führten Poeppig meist zu Fuß durch das Rheinland, Österreich mit Besteigung des Großglockners 1822, Ungarn und Frankreich bis zu den Pyrenäen. Vorbild für seine Wanderungen waren die des Schriftstellers Johann Gottfried Seume. weiterlesen »

Wahren, Kath. Pfarr- und Klosterkirche St. Albert

Aurelius Arkenau versteckte von 1942 bis 1945 Deserteure, Zwangsarbeiter, Juden und Kommunisten im Kloster oder im eigenen Pfarrhaus und vermittelte ärztliche Hilfe und falsche Pässe. Arkenau wurde am 5. August 1999 von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt. weiterlesen »

Friedrich Bosse

Der Leipziger Arbeiterbildungsverein wurde nach dem Erlass des Bismarckschen Ausnahmegesetzes gegen die Sozialdemokratie Ende 1878 als einer der ersten Arbeitervereine verboten und aufgelöst. 1879 wurde ein neuer sozialdemokratischer Verein gegründet, der sich als unpolitischer „Fortbildungsverein für Arbeiter“ tarnte. Friedrich Bosse wurde zunächst zum zweiten Vorsitzenden gewählt. 1881 wurde der Belagerungszustand über Leipzig verhängt und viele Sozialdemokraten ausgewiesen. Friedrich übernahm das Amt des ersten Vorsitzenden.

weiterlesen »

Julius Wilhelm von Pittler

weiterlesen »

Friedrich Naumann

Naumann besuchte die Nikolaischule in Leipzig, die Fürstenschule in Meißen und studierte danach evangelische Theologie in Leipzig und Erlangen. 1881 beteiligte sich Friedrich Naumann maßgeblich an der Gründung des Verbandes der Vereine Deutscher Studenten, auch „Kyffhäuser-Verband“ genannt, aus dem er 1906 wieder austrat.

Ab 1883 arbeitete Naumann am Rauhen Haus in Hamburg, war seit 1886 Pfarrer in Langenberg bei Glauchau, ab 1890 tätig in der Inneren Mission in Frankfurt am Main. 1896 gründete Friedrich Naumann den Nationalsozialen Verein.

Friedrich Naumann starb am 24. August 1919 in Travemünde. Die Friedrich-Naumann-Straße in Wahren wurde nach ihm benannt.

Mehr Leipziger Persönlichkeiten

Bildquelle: Von Autor/-in unbekannt – Friedrich-Naumann-Stiftung, Archiv des Liberalismus, Audovisuelle Medien, F3-240, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17528393

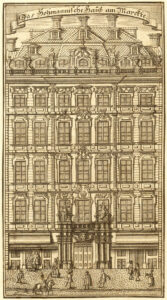

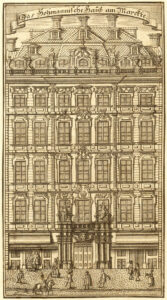

Aeckerleins Hof, später Hohmannsches Haus am Markt, 1710

1558 kaufte von Claußbruch den gegenüber dem Rathaus in Leipzig stehenden Handelshof Markt 11 mit Kaufkammern und Speichern, Aeckerleins Hof (nicht erhalten)

Seine Gewinne ermöglichten ihm die Eröffnung von Niederlassungen in Antwerpen und Köln und den Ausbau der Geschäfte nach Osteuropa. Ab etwa 1560 war Heinrich Cramer von Claußbruch fast ausschließlich im Metallhandel tätig mit Kupfer aus dem Mansfelder Land und Blei aus Goslar.

weiterlesen »

Wahren, Kath. Pfarr- und Klosterkirche St. Albert

1932 trat Gordian Landwehr in Warburg (Westfalen) dem Dominikanerorden bei, studierte Theologie und legte im Mai 1936 die Ewigen Gelübde ab. 1938 wurde Landwehr zum Priester geweiht. Ab 1941 musste Gordian Landwehr als Sanitätssoldat in der Wehrmacht dienen und war bis zum Kriegsende an der Ostfront eingesetzt. Gordian Landwehr erkannt früh, dass sich Soldaten der Wehrmacht vieler Kriegsverbrechen in der Sowjetunion schuldig machten, in seiner Autobiografie berichtete er von Massenmorden an Juden und davon, dass seine Sanitätseinheit jüdische Bedienstete nicht an die SS ausgeliefert habe.

Trotzdem haderte Landwehr mit sich, dass er nicht genug Mut aufgebracht habe, um mehr Menschen vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. Gordian Landwehr lernte die russische Sprache und feierte in Minsk und Umgebung öfters Gottesdienste für die einheimischen Katholiken – von der Wehrmacht eigentlich streng verboten.

weiterlesen »

Friedrich Schiller

Bei seinem Landesherren Herzog Karl Eugen fiel Schiller in Ungnade und floh nach Thüringen. 1783 begann Schiller mit den ersten Arbeiten zum „Don Karlos“. Friedrich Schiller war dann Theaterdichter am Nationaltheater Mannheim. Als diese Stelle ausgelaufen war reiste Schiller im April 1785 nach Leipzig zu seinem Freund und Förderer Christian Gottfried Körner, der Schiller aus der wirtschaftlichen Notlage half. Körner gab von 1812 bis 1816 eine Gesamtausgabe von Schillers Werken heraus.

weiterlesen »

Gedenktafel für Johanna Landgraf in Lindenau

Ihr Vater, Karl Landgraf, war Postbeamter, die Mutter, Lydia Landgraf, geb. Riese war Hausfrau. Lydia Auguste Johanna Landgraf besuchte die Volksschule und von 1923 bis 1926 die Handelsklasse der Städtischen Höheren Schule für Frauenberufe. Bis 1939 arbeitete Johanna Landgraf als Direktionssekretärin im Städtischen Gaswerk Leipzig und besuchte 1927/28 die Abendschule. Ihr Abitur konnte sich aus finanziellen Gründen nicht erreichen. Von 1939 bis 1945 arbeitete sie als Korrespondentin für Englisch bei der Firma Theodor Althoff/Karstadt in Leipzig.

weiterlesen »

Der Landbesitz der Stadt Leipzig

Am Lindenauer Markt erinnert nur noch die Platzform an das alte Dorf

Das Stadtprivileg von Markgraf Otto dem Reichen regelte nicht nur den Geltungsbereich des Stadtrechts, das Weichbild und das Marktrecht. Es beinhaltet auch, dass die Stadt mit dem Waldgebiet Luch, dessen Lage nicht bekannt ist, eine Allmende – also einen gemeinschaftlichen Besitz – außerhalb des Stadtgebietes erhielten. Vermutlich befand sich dieses Luch im Bereich der Frankfurter Wiesen an der heutigen Jahnallee.

weiterlesen »

Thekla ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Thekla liegt an der Parthe im nordöstlichen Stadtgebiet von Leipzig, zwischen Mockau und Taucha, ca. 6 km vom Zentrum Leipzigs entfernt. weiterlesen »

Justizpalast Leipzig

Die schnell anwachsende Bevölkerung brauchte Wohnraum, die Industrie brauchte Werkhallen, die Gesellschaft brauchte neue Gebäude – Kirchen, Schulen und Verwaltungsbauten. Das Zeitalter des Historismus prägt die Stadt Leipzig. Mit Erfindung der Mustermesse kam ein ganz neuer Bautypus auf – das Mustermessehaus. Ausgehend von der Schinckelschen Bauakademie in Berlin entstanden Fabrikbauten in bis dahin nicht gekannter Größe. Für Arbeiter und die Mittelschicht entstanden große Wohngebiete, die Gründerzeitviertel, die in Leipzig zu den größten und schönsten in Deutschland gehören. Der Formenmix führte um 1890 schließlich zum Eklektizismus, bei dem alles an die Fassade gebracht wurde, was zur Verfügung stand.

Ab ca. 1890 setzt sich auch der Jugendstil in Deutschland durch. Oft wurden Historismus und Jugendstil vermischt. In Leipzig hatte es der Jugendstil schwer. Die Leipziger Architekten entwickelten eine eigene Formensprache, den gemäßigten Historismus. Betonung der Vertikalen, teils monumentale Fassadengestaltungen mit Säulen und große Fensterflächen prägen die Großbauten in Leipzig ab etwa 1900.

weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Wahren liegt an der Luppe und an der Weißen Elster, im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig, zwischen dem Stadtzentrum von Leipzig (ca. 7 km) und Schkeuditz (ca. 7 km). weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Wahren liegt an der Luppe und an der Weißen Elster, im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig, zwischen dem Stadtzentrum von Leipzig (ca. 7 km) und Schkeuditz (ca. 7 km). weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Wahren liegt an der Luppe und an der Weißen Elster, im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig, zwischen dem Stadtzentrum von Leipzig (ca. 7 km) und Schkeuditz (ca. 7 km). weiterlesen »

Die Stadt Leipzig und ihr Umland entdecken

Natur und Kultur entdecken vor den Toren der Großstadt

Die nördlichen und westlichen Abschnitte des Inneren und des Äußeren Grünen Rings liegen dicht beieinander. Hier lassen sich Rundtouren auf beiden Radwegen gut kombinieren. weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Stadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Wahren liegt an der Weißen Elster und an der Luppe, im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig zwischen dem Zentrum von Leipzig (ca. 7 km) und Schkeuditz (ca. 7 km). weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Stadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Wahren liegt an der Weißen Elster und an der Luppe, im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig zwischen dem Zentrum von Leipzig (ca. 7 km) und Schkeuditz (ca. 7 km). weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Wahren liegt im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig an der Weißen Elster und an der Luppe, ca. 7 km vom Zentrum entfernt. weiterlesen »

Radfahren durch die Elster-Luppe-Aue

Die Parkeisenbahn am Auensee

Der Innere Grüne Ring Leipzig – von Miltitz zur Neuen Messe

weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Stadt Leipzig. Wahren liegt im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig, ca. 7 km vom Zentrum entfernt. Durch Wahren fließen die Weiße Elster und die Luppe. weiterlesen »

Wahren ist ein Ortsteil der Stadt Leipzig. Wahren liegt im nordwestlichen Stadtgebiet von Leipzig, ca. 7 km vom Zentrum entfernt. Durch Wahren fließen die Weiße Elster und die Luppe. weiterlesen »