Familiengrabstätte Günther auf dem Südfriedhof in Leipzig

Ab 1942 begann Doris Birke eine Ausbildung zur Wohlfahrtspflegerin am Sozialpädagogischen Frauenseminar, die 1911 als Hochschule für Frauen von Henriette Goldschmidt eröffnet worden war. Als BDM-Führerin wurde sie ab 1944 bis zum Kriegsende zu Hilfsdiensten herangezogen. Am 12. April 1945 kehrte sie nach Leipzig zurück. weiterlesen »

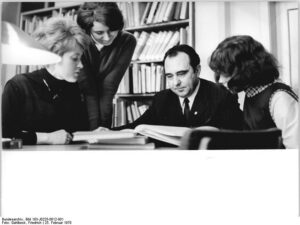

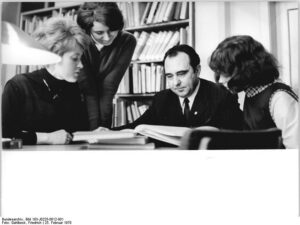

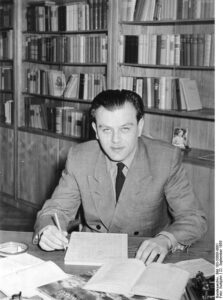

Manfred Gerlach

1945 trat Manfred Gerlach in die Liberaldemokratische Partei Deutschlands (LDPD) ein und war von 1947 bis 1952 Mitglied des Landesverbandes Sachsen und Mitglied des Beirates für Jugendfragen beim Zentralverband der LDPD. Manfred Gerlach war von 1951 bis 1953 stellvertretender Vorsitzender und von 1954 bis 1967 Generalsekretär der Partei.

1946 gründete Gerlach in Leipzig die FDJ mit und war von 1949 bis 1959 Mitglied im Zentralrat der FDJ. 1949 wurde Manfred Gerlach Mitglied der Volkskammer der DDR. Von 1951 bis 1954 absolvierte Manfred Gerlach ein Fernstudium. weiterlesen »

1990 – die Neugründung des Freistaats Sachsen

Territorium Sachsens in größter Ausdehnung 1815 und heutigem Zustand seit 1990

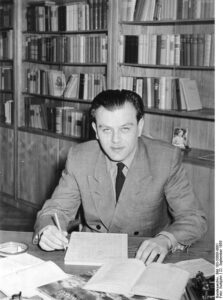

Helmut Rötzsch

Hermann Abendroth

Hermann Abendroth hatte in den 1920er Jahren bereits die Uraufführung des Klavierkonzerts op. 22 von Paul Kletzki im Gewandhaus Leipzig dirigiert und sich für das Amt des Gewandhauskapellmeisters Mal beworben, Wilhelm Furtwängler bekam den Vorzug. weiterlesen »

Fred Oelßner (links) 1951

1921 nahm Fred Oelßner an den Märzkämpfen in Mitteldeutschland teil und war danach Mitarbeiter des Zentralkomitees der KPD. 1921/1922 war Oelßner Volontär bei der Hamburgischen Volkszeitung, 1922/1923 Redakteur an der Schlesischen Arbeiterzeitung in Breslau, danach Redakteur in Chemnitz und Stuttgart. Ende 1923 wurde Fred Oelßner verhaftet und 1924 vom Reichsgericht in Leipzig wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung aus der Haft arbeitete Oelßner als Redakteur in Remscheid und Aachen. weiterlesen »

Walter Kresse (links) neben Erich Honecker, Lotte und Walter Ulbricht zur Leipziger Herbstmesse 1964

Nach der Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft kehrte Kresse 1946 nach Leipzig zurück. In Leipzig engagierte sich Kresse in der SED und im FDGB, studierte 1950 bis 1953 Ökonomie und arbeitete kurz als Werksleiter. 1954 ging Walter Kresse ins Ministerium für allgemeinen Maschinenbau und war von 1956 bis 1958 in diesem Ressort stellvertretender Minister. 1958/59 stand er dem Wirtschaftsrat des Bezirkes Leipzig vor.

weiterlesen »

Barnet Licht

1898 gab Licht die Stelle auf und schrieb sich im Herbst 1898 am Königlichen Konservatorium der Musik zu Leipzig ein. Barnet Licht studierte Musiktheorie/Komposition, Klavier, Viola, Orgel und hörte Vorlesungen an der Universität Leipzig.

weiterlesen »

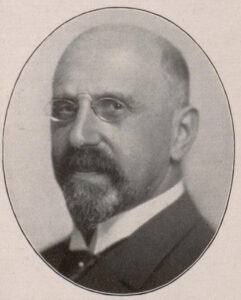

Karl Rothe

Nach einer juristischen Tätigkeit in Wolkenstein und Leipzig war Karl Rothe von 1893 bis 1896 Stadtrat in Meißen, von 1896 bis 1901 Direktor der Leipziger Hypothekenbank, später Aufsichtsratsvorsitzender. 1899 kandidierte Rothe als Stadtverordneter in Leipzig und wurde 1909 Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung.

Am 2. Januar 1918 wurde Karl Rothe Oberbürgermeister der Stadt Leipzig. Rothe führte die Stadt erfolgreich durch die Jahre des Endes des 1. Weltkriegs, der Novemberrevolution, der Inflation und der beginnenden Weltwirtschaftskrise.

weiterlesen »

Georg Mayer

Bis 1933 wirkte Mayer an der Universität Gießen, wurde aus politischen Gründen entlassen und arbeitete in verschiedenen Stellen in München und Berlin. Seit 1941 war Georg Mayer Wehrmachtsbeamter. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft arbeitete Georg Mayer als wissenschaftlicher Berater der Landesregierung Hessen.

weiterlesen »

Plastik „Jahrhundertschritt“ in Leipzig

weiterlesen »

Erich Loest

Seit 1950 arbeitete Erich Loest als freiberuflicher Schriftsteller in Leipzig und studierte Mitte der 1950er Jahre am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Ein prägendes Ereignis war für Erich Loest der Aufstand vom 17. Juni 1953. Im November 1957 wurde Loest wegen angeblicher „konterrevolutionärer Gruppenbildung“ im Zusammenhang mit Diskussionen über die Entstalinisierung verhaftet und zu siebeneinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Strafe verbüßte Erich Loest in Halle (Saale) und im Zuchthaus Bautzen II.

weiterlesen »

Wahren, Kath. Pfarr- und Klosterkirche St. Albert

1932 trat Gordian Landwehr in Warburg (Westfalen) dem Dominikanerorden bei, studierte Theologie und legte im Mai 1936 die Ewigen Gelübde ab. 1938 wurde Landwehr zum Priester geweiht. Ab 1941 musste Gordian Landwehr als Sanitätssoldat in der Wehrmacht dienen und war bis zum Kriegsende an der Ostfront eingesetzt. Gordian Landwehr erkannt früh, dass sich Soldaten der Wehrmacht vieler Kriegsverbrechen in der Sowjetunion schuldig machten, in seiner Autobiografie berichtete er von Massenmorden an Juden und davon, dass seine Sanitätseinheit jüdische Bedienstete nicht an die SS ausgeliefert habe.

Trotzdem haderte Landwehr mit sich, dass er nicht genug Mut aufgebracht habe, um mehr Menschen vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. Gordian Landwehr lernte die russische Sprache und feierte in Minsk und Umgebung öfters Gottesdienste für die einheimischen Katholiken – von der Wehrmacht eigentlich streng verboten.

weiterlesen »

Gedenktafel für Ronald M. Schernikau in Leipzig

Mit 16 Jahren trat Ronald M. Schernikau in die Deutsche Kommunistischen Partei (DKP) ein. 1980 erschien seine „Kleinstadtnovelle“, ein Buch über schwules Coming-out in einer Kleinstadt, Schernikaus erster bemerkenswerter Erfolg.

1980 zog Schernikau nach West-Berlin, trat der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) bei und studierte an der Freien Universität Berlin Germanistik, Philosophie und Psychologie.

weiterlesen »

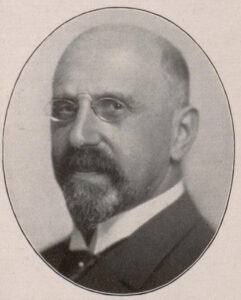

Henri Hinrichsen

Henri Hinrichsen setzte sich für zeitgenössische Komponisten, wie Johannes Brahms, Edvard Grieg, Gustav Mahler und besonders Max Reger, ein. Edvard Grieg war mit Hinrichsen eng befreundet.

Henri Hinrichsen war Geheimer Kommerzienrat, Handelsrichter und Leipziger Stadtverordneter. 1929 wurde er Ehrendoktor der Universität Leipzig. Henri Hinrichsen stand in enger Verbindung zur Pädagogin Henriette Goldschmidt und stiftete 1911 Geld für die Hochschule für Frauen zu Leipzig, die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland. 1926 stiftete Hinrichsen 200.000 Reichsmark, mit denen die Universität Leipzig die „Musikinstrumenten-Sammlung Wilhelm Heyer“ aus Köln ankaufen konnte. Diese Sammlung begründete das heutige Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig im Neuen Grassimuseum.

weiterlesen »

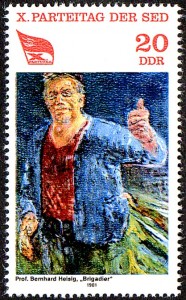

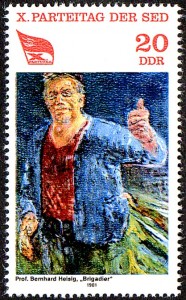

Briefmarke der Deutschen Post der DDR mit einem Gemälde von Bernhard Heisig

Seine traumatischen Erlebnisse als Soldat im 2. Weltkrieg thematisierte Heisig später immer wieder in seinen Bildern. 1947 wurde Bernhard Heisig aus Breslau vertrieben, siedelte sich in Zeitz an und trat in die SED ein. Von 1948 studierte Heisig in Leipzig, zunächst an der Fachhochschule für angewandte Kunst, dann ab 1949 an der Akademie für graphische Kunst und Buchgewerbe. 1951 brach Bernhard Heisig das Studium ab.

Von 1951 bis 1954 arbeitete Heisig freiberuflich in Leipzig, sein Schwerpunkt lag auf Zeichnungen und Lithographien zur Revolution 1848 und der Pariser Kommune sowie auf Buchillustrationen.

weiterlesen »

Rotes Haus Leipzig, früher zum St.-Jakobs-Krankenhaus gehörend

Im Juni 1944 wurde Fritz Gietzelt wegen Widerstandes gegen das nationalsozialistische Regime verhaftet und im Dezember 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Dietzelt hatte die Widerstandsgruppe um Nikolai Rumjanzew mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten unterstützt. Nach der Verbringung nach Dresden zur Urteilsvollstreckung gelang Dietzelt während der Luftangriffe auf Dresden im Februar 1945 die Flucht.

weiterlesen »

Hochschule für Musik Leipzig

Ab 1921 war Ottmar Gerster im Frankfurter Sinfonieorchester tätig, zunächst als Konzertmeister und von 1923 bis 1927 als Solobratschist. In den 1920er Jahren schloss er sich der Arbeiterbewegung an und betreute Arbeitergesangsvereine. Von 1927 bis 1947 wirkte Ottmar Gerster als Dozent für Violine, Viola, Kammermusik, Musiktheorie und Komposition an der Folkwangschule in Essen.

weiterlesen »

Walter Ulbricht 1950

1908 trat Ulbricht dem Arbeiterjugendbildungsverein Alt-Leipzig bei, 1912 wurde er Mitglied der SPD. Walter Ulbricht hielt Vorträge vor Jugendgruppen der SPD und übernahm ehrenamtliche Tätigkeiten beim Arbeiterbildungsinstitut sowie in der Leipziger Arbeiterjugendbewegung.

Nach Ausbruch des 1. Weltkriegs verfasste und veröffentlichte Walter Ulbricht als Mitglied des linken Flügels der SPD unter Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zahlreiche Flugblätter mit Aufrufen zur Beendigung des Krieges. Als Soldat war Ulbricht an der Ostfront und in Serbien und Mazedonien eingesetzt.

weiterlesen »

Gedenktafel für Erich Zeigner in Lindenau

Nach seinem Studium war Zeigner Assessor bei der Staatsanwaltschaft Leipzig, 1918 wurde er Staatsanwalt. 1919 trat er der SPD bei, wurde als Staatsanwalt abberufen und als Richter an das Landgericht Leipzig versetzt.

weiterlesen »

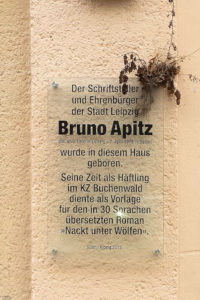

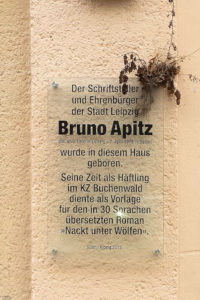

Gedenktafel am Wohnhaus von Bruno Apitz in Volkmarsdorf

Im Alter von 17 Jahren hielt er eine Ansprache vor streikenden Arbeitern einer Munitionsfabrik, wofür er eine 19monatige Gefängnisstrafe erhielt. Apitz beteiligte sich 1918 in einer Leipziger Arbeiterhundertschaft an der Novemberrevolution und begann eine Ausbildung zum Buchhändler. 1919 wurde Mitglied der SPD und verlor wegen der Teilnahme am Buchhändlerstreik seine Lehrstelle.

weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße und der Parthe. Die Gedenktafel „Historische Ereignisse auf dem Marktplatz“ in Leipzig befindet sich auf der Südseite des Marktplatzes in Leipzig. weiterlesen »

Das Zentrum-Nord ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Nord schließt sich nördlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen dem Hauptbahnhof und Gohlis. weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Stadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe.

Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Neuem Rathaus und Elsterbecken.

weiterlesen »