Ausstellung im Residenzschloss in Dresden

Residenzschloss Dresden

Wie wurde man Kurfürst und warum war dieser Titel so erstrebenswert? Wie repräsentierten sich die Wettiner, wie bildeten sie sich und wie gestalteten sie ihre freie Zeit? Zahlreiche Ausstellungsstücke, darunter verzierte Prunkwaffen widmen sich diesen Fragen. weiterlesen »

Kurfürst Moritz von Sachsen

1532 kam Moritz an den Hof seines Taufpaten Albrecht, Kardinal und Erzbischof von Magdeburg und Mainz, wo er das sinnenfrohe Leben des Kardinals kennenlernte. So übernahm sein Onkel, Herzog Georg der Bärtige die weitere Ausbildung.

1536 trat Moritz’ Vater Heinrich der Fromme zum Protestantismus über und Moritz wurde von dem Rochlitzer Pfarrer Martin Oberdörffer erzogen. Im August 1541 starb Herzog Heinrich der Fromme von Sachsen und Moritz wurde Herzog im albertinischen Sachsen. Er nahm an den Feldzügen von Kaiser Karl V. gegen die Türken und Franzosen teil, konfiszierte aber andererseits katholisches Kirchengut und eignete sich so großen Besitz an.

weiterlesen »

Melchior zur Straßen

Im April 1875 wurde Melchior zur Straßen Inspektor des neu gegründeten Kunstgewerbemuseums in Leipzig und gleichzeitig Lehrer an der Königlichen Akademie der bildenden Künste. Zu seinen Schülern gehörten u.a. Carl Seffner, Adolf Lehnert und Felix Pfeifer.

weiterlesen »

Schiff der Nikolaikirche

Von 1780 bis zu seinem Tod stand Johann Carl Friedrich Dauthe als erster Baudirektor im Dienst der Stadt Leipzig und war Mitglied in der Leipziger Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen.

weiterlesen »

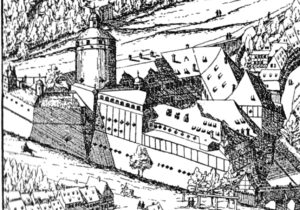

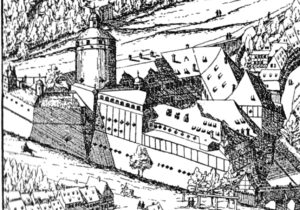

Markgräfliches Schloss und Festung der Kurfürsten – die Anfänge der Pleißenburg

Die Pleißenburg 1615

Das missfiel dem Landesherren, sah er doch seinen Einfluss in der Handelsstadt Leipzig in Gefahr. Markgraf und Stadt handeln einen Kompromiss aus. Dietrich hintergeht die Stadt und überfällt sie. Er soll die Stadtmauer abreißen haben und 1216 drei Burgen errichten lassen – die schon vorhandene Burg Leipzig ließ er ausbauen, an der Südwestecke der Stadt ließ er eine neue Burg bauen und eine dritte auf dem Gelände des späteren Dominikanerklosters, heute Standort der Universität Leipzig.

Die Burg an der Südwestecke der Stadt befand sich im Bereich des heutigen Burgplatzes/Schlossgasse/Ratsfreischulstraße. Im Markgräflichen Schloss fand 1519 die Leipziger Disputation statt. Martin Luther und Johannes Eck lieferten sich einen Streit um den wahren Glauben.

1546 verkauft Herzog Moritz von Sachsen das alte Schloss an die Stadt und beginnt südlich auf den Schlosswiesen mit einem Neubau einer Festung. Die alte Burg wurde nach und nach abgerissen. Über das Aussehen der mittelalterlichen Burg ist nichts bekannt. Erwähnt werden ein Zwinger und der Burggraben. Es gab auch einen Tiergarten. Mit der Errichtung der neuen Festung entstand auch der Name Pleißenburg. Im Schmalkaldischen Krieg wird die Burg 1547 beschossen und stark beschädigt. Die Kurfürsten Moritz und August von Sachsen bauen die Festung wieder auf. Zur Stadt war die Pleißenburg mit Mauer und Graben abgeschlossen.

zurück zum Hauptartikel

Bildquelle: Konrad Sturmhoefel: Illustrierte Geschichte der Sächsischen Lande und ihrer Herrscher (Band II: Illustrierte Geschichte des Albertinischen Sachsen, 1. Abteilung: Von 1500 bis 1815). Verlag von Hübel & Denck, Leipzig, Oktober 1908, zwischen S. 256 und 257.

Hieronymus Lotter

Als Bürgermeister von Leipzig war Hieronymus Lotter maßgeblich am Umbau des Alten Rathauses am Markt verantwortlich. Er schuf 1556 bis 1557 unter Verwendung von Vorgängerbauten eines der bedeutendsten Gebäude der deutschen Renaissance. Lotter prägte das Bild der Stadt auch mit dem Bau der Alten Waage am Markt (1555) und des Hauses „Zur Goldene Fahne“ (um 1570, Burgstraße, nur Treppenturm erhalten). Auch das Wohnhaus Hainstraße 8 wurde vermutlich von Lotter für seinen Bruder Antonius Lotter um 1545 erbaut. Ab 1551 war Lotter verantwortlich für den Ausbau der Leipziger Stadtbefestigung, von der heute noch die Moritzbastei erhalten ist (1551 bis 1553). Außerhalb von Leipzig errichtete Hieronymus Lotter das Rathaus in Pegau (ab 1559).

weiterlesen »

Altes Rathaus Leipzig

weiterlesen »

Das Zentrum-Süd ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Süd schließt sich südlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen dem Wilhelm-Leuschner-Platz und dem Südplatz. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Luppe und der Parthe. Der Campus der Universität steht am östlichen Rand der Innenstadt von Leipzig am Augustusplatz. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Die Moritzbastei steht am südöstlichen Rand in der Innenstadt von Leipzig am Promenadenring hinter dem Gewandhaus. weiterlesen »

Gersdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Striegistal im Nordosten des Landkreises Mittelsachsen. Gersdorf liegt nordöstlich von Chemnitz (ca. 41 km) zwischen Döbeln (ca. 13 km) und Nossen (ca. 8 km). weiterlesen »

Ehrenberg ist ein Ortsteil der Gemeinde Kriebstein im nördlichen Teil des Landkreises Mittelsachsen. Ehrenberg liegt an der Zschopau, nordöstlich von Chemnitz (ca. 34 km) zwischen Hainichen (ca. 12 km) und Döbeln (ca. 18 km). weiterlesen »

Der Südgiebel des Bundesverwaltungsgerichtes am Pleißemühlgraben

Das südliche Zentrum von Leipzig erstreckt sich zwischen der

Windmühlenstraße und dem

Elsterflutbett, dem

Martin-Luther-Ring und dem

Südplatz. Es wird geprägt vom Glockenturm der Peterskirche, dem Bundesverwaltungsgericht und den Hochschulgebäuden und Villen im Musikviertel. Der Floßplatz und der Pleißemühlgraben sind Zeugnisse der frühen Industriegeschichte der Stadt Leipzig.

Geschichte

Villen an der Karl-Tauchnitz-Straße

Die

Innere Südvorstadt dürfte bereits seit dem späten Mittelalter bebaut gewesen sein. Erst Ende des 19. Jahrhunderts gelangte das Gelände des

Musikviertels durch Ankäufe und Stiftungen in den Besitz des Rates der Stadt Leipzig. Nach der Trockenlegung des Geländes setzte die Bebauung relativ spät ab 1887 an der Beethovenstraße ein. Das Musikviertel war ein Wohnviertel mit luxuriösen Villen, prächtigen Wohnhäusern und Großbauten für die Justiz und Leipziger Hochschulen. Die Innere Südvorstadt weist die für Leipzig typische gründerzeitliche Wohnbebauung auf.

weiterlesen »

Klitzschen ist ein Ortsteil der Gemeinde Mockrehna im Südwesten des Landkreises Nordsachsen. Klitzschen liegt nordöstlich von Leipzig (ca. 48 km) zwischen Eilenburg (ca. 25 km) und Torgau (ca. 9 km). weiterlesen »

Gräfendorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Mockrehna im Südwesten des Landkreises Nordsachsen. Gräfendorf liegt nordöstlich von Leipzig (ca. 44 km) zwischen Eilenburg (ca. 21 km) und Torgau (ca. 11 km). weiterlesen »

Hohnstädt ist ein Ortsteil der Großen Kreisstadt Grimma an der Mulde im Osten des Landkreises Leipzig. Hohnstädt liegt südöstlich von Leipzig (ca. 31 km) nördlich von Grimma (ca. 1 km). weiterlesen »

Zschopau ist eine große Kreisstadt im Norden des Erzgebirgskreises. Zschopau liegt im Erzgebirge am gleichnamigen Fluss, südöstlich von Chemnitz (ca. 18 km) zwischen Chemnitz und Marienberg (ca. 16 km). weiterlesen »

Im Dienste von Kaiser und Kurfürst. Die Leibärzte Johannes und Caspar Neefe und ihre Familie

Das Schlossbergmuseum in Chemnitz

Die stadthistorische Bedeutung der wohlhabenden

Tuchmacher- und Tuchhändlerfamilie Neefe in Chemnitz reicht vom 15. bis ins 19. Jahrhundert. Aus ihr gingen zahllose Ratsherren und Bürgermeister hervor. Zu den bedeutendsten Vertretern der Familie zählen die Brüder und Leibärzte Johannes (1499 – 1574) und Caspar Neefe (1514 – 1579), denen anlässlich des 500. Geburtstages von Caspar Neefe eine Sonderausstellung im Schlossbergmuseum gewidmet ist.

Ausgestellt wird die dem Chemnitzer Rat um 1560 anvertraute Neefe-Lade, die neben Urkunden, Briefen und Quittungen auch persönliche Erinnerungsstücke und Medaillen enthält, welche erstmals nahezu vollständig der Öffentlichkeit gezeigt werden. Ein repräsentativer Adelsbrief Kaiser Ferdinands I. bezeugt, dass Johannes Neefe und seine drei Brüder, darunter auch Caspar in den Reichadelsstand erhoben wurden.

weiterlesen »

Altranstädt ist ein Ortsteil der Stadt Markranstädt im Westen des Landkreises Leipzig. Altranstädt liegt westlich von Leipzig (ca. 16 km) zwischen Leipzig und Weißenfels (ca. 25 km). weiterlesen »

Höfchen ist ein Ortsteil der Gemeinde Kriebstein im Norden des Landkreises Mittelsachsen. Höfchen liegt an der Zschopau, nördlich von Chemnitz (ca. 32 km) zwischen Mittweida (ca. 11 km) und Döbeln (ca. 17 km). weiterlesen »

Nimbschen ist ein Ortsteil der Stadt Grimma an der Mulde im Osten des Landkreises Leipzig. Nimbschen liegt an der Mulde, südöstlich von Leipzig (ca. 38 km) zwischen Grimma (ca. 3 km) und Colditz (ca. 12 km). weiterlesen »

Leisnig ist eine Kleinstadt an der Freiberger Mulde im Norden des Landkreises Mittelsachsen. Leisnig liegt zwischen Leipzig (ca. 60 km) und Dresden (ca. 70 km). weiterlesen »