Merseburg ist eine Dom- und Hochschulstadt im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. Merseburg liegt an der Saale, südlich von Halle (Saale) (ca. 16 km), zwischen Halle (Saale) und Weißenfels (ca. 19 km). weiterlesen »

Zeitz ist eine Mittelstadt im Burgenlandkreis im Südosten des Landes Sachsen-Anhalt. Zeitz liegt an der Weißen Elster, südlich von Halle (Saale) (ca. 63 km), zwischen Gera (ca. 25 km) und Leipzig (ca. 45 km).

weiterlesen »

Moritz Georg Weidmann

Seine Mutter heiratete ein Jahr später den Leipziger Buchhändler Johann Ludwig Gleditsch, der die Leitung der Weidmannschen Buchhandlung übernahm und sie als Johann Ludwig Gleditsch & Moritz Georg Weidmann führte. Moritz Georg Weidmann erhielt eine gute Erziehung und reiste für längere Zeit nach Holland. Weidmann betrieb hier Jurastudien und sah sich im Buchhandel um. weiterlesen »

Erdmann Traugott Reichel

1787 kaufte Erdmann Traugott Reichel Apels Garten, einst der prächtigste Barockgarten Leipzigs. Reichel war nicht an der Schönheit des Gartens gelegen. Er sah in der günstigen Lage Bauland für die wachsende Stadt. weiterlesen »

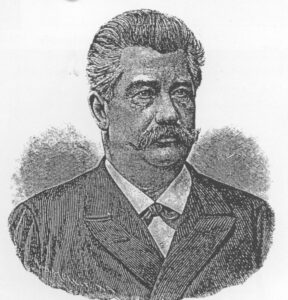

Rudolph Wirsing

Von 1832 bis 1837 trat Rudolph Wirsing als Bariton im Kärntnertor-Theater in Wien auf, es folgten Engagements in Breslau, Lübeck und Aachen. 1839 ließ sich Wirsing als Gesangslehrer in Magdeburg nieder und gründete 1840 eine Gesangsakademie. 1842 wurde er Musikdirektor am Magdeburger Stadttheater und 1845 zusätzlich Direktor des Hauses. In dieser Zeit wurde hier Albert Lortzings Oper Undine uraufgeführt.

Altes Theater Leipzig

Zum 1. Januar 1849 folgte Rudolph Wirsing einem Ruf ans

Stadttheater Leipzig, dessen Direktor er bis 1864 blieb. Unter seiner Direktion erlebte das Theater eine Glanzzeit. Wirsing ließ als einer der ersten Intendanten Deutschlands

Richard Wagners frühe Opern Tannhäuser und Lohengrin aufführen, 1849 brachte er

Albert Lortzings letzte abendfüllende Oper „Rolands Knappen“ zur Uraufführung sowie 1850 Genoveva von

Robert Schumann. An der Sprechbühne nahm sich Rudolph Wirsing der Werke von Karl Gutzkow und Charlotte Birch-Pfeiffer an. 1853 richtete Wirsing in

Gerhards Garten in Leipzig das Sommertheater Tivoli ein, das bis 1859 bestand.

1860 erschien Wirsings Buch „Das deutsche Theater …“, in welchem er den Zustand des Theaters in Deutschland analysierte, Vorschläge zu einer gründlichen Reform des deutschen Theaters machte und zuletzt Andeutungen zu einer zweckmäßigen Bühnenleitung vorbrachte.

1864 ging Rudolph Wirsing ans Königlich Deutsche Landestheater in Prag und wechselte 1876 ohne Kenntnisse der Landessprache für ein Jahr als künstlerischer Leiter zum tschechischen Nationaltheater. Die für 1878 bestätigte Leitung des Stadttheaters Breslau konnte Wirsing nicht antreten, da er nach längerer Krankheit am 9. Oktober 1878 in seiner Villa in Prag starb.

Mehr Leipziger Persönlichkeiten

Bildquelle: Von A. Weger – Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, Inv. Nr. MT/3513/2000, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111472560;

Von Autor/-in unbekannt – kolorierte Photographie von 1906, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8947712

Im Rosental in Leipzig

Ab 1837 gestaltete Rudolph Siebeck das Rosental in Leipzig von einem Barockgarten in einen englischen Landschaftsgarten um. Zwischen 1842 und 1845 war Siebeck in Wien Gärtner bei Carl Freiherr von Hügel.

weiterlesen »

Similde Gerhard

Unter dem Pseudonym Caroline S. J. Milde veröffentlichte sie 1869 „Der deutschen Jungfrau Wesen und Wirken. Winke für das geistige und praktische Leben“, ein Leitfaden, wie sich Frauen nach den Vorstellungen des 19. Jahrhunderts geschlechtstypisch verhalten sollen. Neben Hinweisen zur Haushaltsführung, Körperpflege und -haltung finden sich auch Darstellungen, wie Frauen idealtypisch empfinden sollten. Gerhard beschreibt den weiblichen Charakter mit den emotionalen Tugenden der Geduld, Neugierde, Stolz Liebe und Zufriedenheit.

weiterlesen »

Johann Georg Keil

Im Alter von 15 Jahren verlor Keil seinen Vater, verließ das Gothaer Gymnasium und begann in Chemnitz eine kaufmännische Lehre. 1809 fand Keil eine Anstellung in der Herzoglichen Bibliothek in Weimar und war Lehrer für Italienisch, Spanisch und Englisch am Gymnasium. Johann Georg Keil publizierte Lehrbücher für Italienisch und Spanisch. In Weimar lernte Keil 1813 die neunzehnjährige Juliane Henriette Löhr kennen, Tochter des Leipziger Bankiers Carl Eberhard Löhr.

weiterlesen »

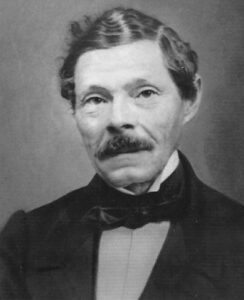

Johann Heinrich Linck d.J.

Bei der Mehrung seiner Sammlung bevorzugte Linck eher Kunstsachen gegenüber Naturalien, die Sammlung umfasste Tierreich, Mineralreich, Pflanzenreich und Kunstsachen sowie eine Bücherei von ungefähr 1.200 Bänden, 800 Gläser „mit allerhand in spiritu balsamico conservirten Animalien“, darunter Schlangen, Affen, Krokodile und weitere exotische Tiere sowie über 200 Schubladen oder Kästen mit Mineralien und Versteinerungen. Ein umfangreiches Herbarium, Korallen und physikalische Instrumente vervollständigten das Kabinett.

weiterlesen »

Wilhelm Gerhard

Vom Schriftsteller August Mahlmann wurde Wilhelm Gerhard 1807 in die Leipziger Freimaurerloge Minerva eingeführt. Mit einer Anzahl Freimaurergesänge begann Gerhards dichterische Laufbahn, so dass er sein Geschäft aufgab und sich der Schriftstellerei widmete. Neben Gedichten verfasste Gerhard vor allem Bühnenstücke oder richtete vorhandene Dichtungen für die Bühne ein. Zeitweise war er Dramaturg am Leipziger Stadttheater und arbeitete auch an Übersetzungen.

weiterlesen »

Johann Nepokum Czermak

1850 begann Johann Nepomuk Czermak seine Assistentenzeit am Physiologischen Institut in Prag wurde er 1855 ordentlicher Professor der Physiologie an der Universität Graz, war 1856/1857 an der Universität Krakau und 1858 bis 1860 in Pest. 1860 errichtete er ein eigenes Privatlaboratorium in Prag mit einem Hörsaal. 1865 kam Czermak an die Universität Jena, 1869 an die Universität Leipzig.

weiterlesen »

Georg Bose

Sein Bruder, Caspar Bose, ließ ab 1685 einen Garten in der östlichen Vorstadt von Leipzig zum ersten der großen Barockgärten der Stadt umgestalten, zum Großboseschen Garten. Georg Bose kaufte einen Garten in den Flussauen der Pleiße und ließ ihn 1693 ebenfalls zu einem Ziergarten ausbauen, zum Kleinboseschen Garten.

Georg Bose übernahm 1692 das Ehrenamt des Vorstehers des St. Georgen Zucht-, Irren- und Waisenhauses. Die Gebäude am Johannisplatz waren zu klein geworden. Bose setzte sich mit Energie und unermüdlichem Eifer für einen Neubau am östlichen Ende des Brühls ein und sammelte Geld dafür. Georg Bose selbst entwarf den Plan und leitete den Bau, dessen Fertigstellung er nicht mehr erlebte.

weiterlesen »

Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen – August der Starke

Friedrich August war der zweitälteste Sohn des Herzogs Johann Georg III. von Sachsen und der Prinzessin Anna Sophie von Dänemark. Zeitweise wurde er in der Lichtenburg zu Prettin erzogen und verbrachte seine Kinderjahre bei seinem Großvater Johann Georg II. von Sachsen.

Auf seiner obligatorischen Grand Tour, die zur Einführung des Prinzen an den ausländischen Höfen diente, lernte er Architektur und Kultur anderer Länder kennen. Friedrich August nahm am Krieg gegen Frankreich am Oberrhein teil, hielt sich eine Zeit lang am Hof von Kaiser Leopold in Wien auf und beteiligte sich an einem Feldzug in den Spanischen Niederlanden und in Ungarn 1695 gegen die Türken.

weiterlesen »

Eingang zum Botanischen Garten zwischen Paulinerkirche und Fürstenhaus in der Grimmaischen Straße im 17. Jahrhundert, Lithografie von Ernst Wilhelm Straßberger

Nach Bildungsreisen kehrte Philipp Müller nach Leipzig zurück, wurde Professor der Physik und erwarb 1616 mit einer Disputation über die Pest das Lizentiat der Medizin. Fortan wirkte er auch als praktischer Arzt, übernahm 1616 die Professur der Mathematik und wurde im selben Jahr auch Kollegiat am kleinen Fürstenkollegium, später auch Mitglied des großen Fürstenkollegiums. 1617 wurde Müller Professor der Philosophie, übernahm als Ephorus die Inspektion der kurfürstlichen Stipendiaten, zudem 1621 die Verwaltung des Botanischen Gartens bis 1650.

weiterlesen »

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Felix Mendelssohn-Bartholdy trat erstmals am 24. Oktober 1818 als Neunjähriger in der Öffentlichkeit auf. Im April 1819 trat er als Altsänger in die Sing-Akademie zu Berlin ein. 1820 begann Felix Mendelssohn-Bartholdy zu komponieren und schrieb in diesem Jahr fast 60 Werke, darunter Lieder, Klaviersonaten, ein Klaviertrio, eine Sonate für Violine und Klavier, Orgelstücke und sogar ein kleines dramatisches Stück in drei Szenen. 1821 schuf er fünf dreisätzige Streichersinfonien, vierstimmige Motetten und zwei einaktige Singspiele.

weiterlesen »

Peter Joseph Lenné

Der Familientradition folgend entschied sich Peter Joseph Lenné für den Beruf des Gärtners und erhielt schon im Schüleralter Unterricht durch einen Universitätslehrer in Botanik. 1805 begann Lenné eine Gärtnerlehre bei seinem Onkel, dem Hofgärtner Joseph Clemens Weyhe d. Ä. in Brühl. Studienreisen führten ihn nach Süddeutschland und nach Frankreich. Peter Joseph Lenné kehrte im Sommer 1812 nach Koblenz zurück.

weiterlesen »

Johann Zacharias Richter

Johann Zacharias Richter betrieb ebenfalls Handel mit Blaufarbenwaren, ging 1711 nach Hamburg und übernahm die dortige Filiale des Richterschen Handelshauses. 1727 kehrte Richter nach Leipzig zurück. 1735 erwarb Johann Zacharias Richter in der westlichen Vorstadt Leipzigs zwei Gartengrundstücke und legte auf diesen bis 1740 einen der berühmten Leipziger barocken Bürgergärten, den Richterschen Garten, an.

weiterlesen »

Eberhard Heinrich Löhr

Während des Siebenjährigen Krieges macht Löhr ein vorteilhaftes Geschäft, indem er die den Leipzigern auferlegten Kriegskontributionen als Anleihen aufbrachte, um danach beträchtliche Zinsen einzunehmen.

weiterlesen »

Karl Krause

1848 kehrte er nach Leipzig zurück und arbeitete bis 1855 als Geselle in mehreren Leipziger Maschinenfabriken. Mit wenig Startkapital und der Hilfe des Konditors Felsche eröffnete Krause 1855 in der Leipziger Erdmannstraße eine Reparaturwerkstatt für Maschinen des grafischen Gewerbes. Bald begann Karl Krause, solche Maschinen selbst zu bauen – ab 1855 Steindruckpressen, ab 1856 Kupferdruckpressen, Glätt- und Packpressen und ab 1857 Satinierwalzwerken, weiterhin baute er Papierschneidemaschinen und weitere Maschinen, die in Buchbindereien eingesetzt wurden, wie ab 1857 Kniehebelpressen für den Blinddruck.

weiterlesen »

Wilhelm Seyfferth

Seyfferth gehörte zu den Initiatoren der Leipzig-Dresdner Eisenbahn. Bis zum Verkauf der Eisenbahngesellschaft an den Sächsischen Staat im Jahr 1876 stand Seyfferth der Bahn als Vorsitzender vor. Wilhelm Seyfferth engagierte sich 1841 auch bei der Gründung der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn. Seyfferths Name wurde schon zu Lebzeiten auf dem Leipziger Eisenbahndenkmal verewigt.

weiterlesen »

Friedrich Hofmeister

Friedrich Hofmeister setzte sich nachdrücklich für allgemeine Belange der Verleger und Musikalienhändler ein und war ein energischer Verfechter des Urheberschutzes. Auf Hofmeisters Betreiben wurde im Jahr 1829 die „Conventional-Acte“ zum Schutz gegen unerlaubten Nachdruck von allen führenden Musikverlegern der Zeit unterzeichnet und gleichzeitig der „Verein der Musikverleger gegen musikalischen Nachdruck“ gegründet, Daraus ging später der Deutsche Musikverleger-Verband (DMV) hervor.

weiterlesen »

Willmar Schwabe

1865 wurde Willmar Schwabe Stadtbezirksarzt in Leipzig und stellte im gleichen Jahr den Antrag, ein eigenes homöopathisches Unternehmen eröffnen zu dürfen, was ihm vom Rat der Stadt gestattet wurde. 1865 oder 1866 gründete Schwabe die Homöopathische Central-Officin Dr. Willmar Schwabe, in der er homöopathische Urtinkturen als Grundlage der späteren Arzneien fertigte. Diese Arzneien wurden an andere Apotheken und ins Ausland geliefert. Gleichzeitig gründete Willmar Schwabe einen eigenen Verlag für homöopathische Literatur mit Druckerei. Aus diesem „Grosso- und Importgeschäft homöopathischer Fabrikate“ gingen später die heutige Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG und die Deutsche Homöopathie-Union hervor.

weiterlesen »

Botanischer Garten Leipzig, Gewächshaus

Von 1806 bis 1837 war Christian Friedrich Schwägrichen Direktor des Botanischen Gartens der Universität Leipzig, für dessen Errichtung er einen Teil seines Privatgrundstücks, Schwägrichens Garten, zur Verfügung stellte. Schwägrichen schuf die Grundlage für die später international bedeutende biologische Sammlung der Universität Leipzig. Christian Friedrich Schwägrichen war Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte.

Christian Friedrich Schwägrichen starb am 2. Mai 1853 in Leipzig. Die Schwägrichenstraße im Musikviertel erinnert an ihn.

Mehr Leipziger Persönlichkeiten

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Philipp_zu_Schwarzenberg#/media/Datei:Karel_Filip_Schwarzenberg.jpg

Schloss Knauthain

Im Jahr 1700 kam David Schatz, möglicherweise auf Wunsch der Gebrüder Caspar und Georg Bose, nach Leipzig. Hier setzte Schatz sich als einer der führenden Leipziger Architekten des Barocks durch, gehörte jedoch nicht der Maurerinnung an. Im Gegensatz zu seinen zeitgenössischen Baumeistern in Leipzig arbeite David Schatz nicht nur in Leipzig und dessen Umgebung, sondern im gesamten mitteldeutschen Raum. David Schatz ließ sich von in Leipzig bereits wirkenden und anerkannten Baumeister Gregor Fuchs und Christian Döring nicht beeinflussen und entwickelte seinen eigenen Baustil.

weiterlesen »

Gedenksäule auf dem Nikolaikirchhof in Leipzig

Neben bildhauerischen Arbeiten befasste sich Gläser mit der Restaurierung Leipziger Baudenkmäler. Er schuf u.a. die Kopien der Fechterfiguren auf den Nikischplatz, die an den Großboseschen Garten erinnern, weiterhin die Figuren am Messehaus Petershof, die von den Nazis entfernt wurden, den Fassadenschmuck am Haus „Zum Grönländer“ und am Neuen Rathaus, die Kopie des Connewitzer Kreuzes sowie die Harkort- und List-Büsten im Leipziger Hauptbahnhof.

Markus Gläser war beteiligt am Barockgartendenkmal in der Westvorstadt, er schuf die heutige Plastik auf dem Villersbrunnen vor dem Ringmessehaus, die Gedenksäule auf dem Nikolaikirchhof und die Kopie des Merkurs am Romanushaus. Für den Begründer der Psychologie in Leipzig, Wilhelm Wundt, schuf Markus Gläser eine Gedenktafel am Seminargebäude der Universität Leipzig.

weiterlesen »

Albert Geutebrück

Augusteum und Paulinerkirche vor 1890

Albert Geutebrück war außerdem

Universitätsbaumeister und zeitweise von 1827 bis 1848

Stadtbaudirektor in Leipzig. Sein erstes Bauwerk in Leipzig schuf Albert Geutebrück im Auftrag von Johann Heinrich Sander an der Stelle der 1825 abgerissenen Rannischen Badestube, nach dem einstigen Vorbesitzer des Geländes im 16. Jahrhundert, Tiburtius Blumenberg, Haus

Großer Blumenberg genannt (1832 fertiggestellt). Auffällig ist die Ähnlichkeit des Hauses mit dem Entwurf Geutebrücks für das ein paar Jahre später vollendete

Augusteum der Universität Leipzig.

weiterlesen »

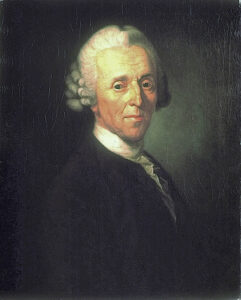

Christian Fürchtegott Gellert

1734 kam Christian Fürchtegott Gellert an die Universität Leipzig zum Studium der Theologie und Philosophie. 1739 musste er das Studium aus Geldmangel für ein Jahr unterbrechen. Sein ein erster Versuch, als Prediger aufzutreten, scheiterte an seiner Schüchternheit. Gellert hielt sich mit Privatstunden und der Erziehung junger Adliger über Wasser und machte sich mit französischer und englischer Literatur vertraut. 1744 konnte Gellert sein Studium abschließen.

weiterlesen »

Christian Gottlob Frege

1750 erwarb Christian Gottlob Frege das Schimmelsche Gut im heutigen Musikviertel und ließ einen Garten nach holländischem Vorbild anlegen. Frege genoss großes Ansehen beim Kurfürsten von Sachsen, der Frege anbot, die Leipziger Münze zu pachten. 1752 übernahm Christian Gottlob Frege die Münze und führte sie bis zum Siebenjährigen Krieg 1756. Nach dem Abzug der Preußen 1763 baute Frege die Leipziger Münze in der Pleißenburg wieder auf.

weiterlesen »

Emblem von Johann Wendler

Besonders an den seit 1746 verlegten Gellertschen Fabeln verdiente Wendler viel Geld, wohl auch, weil er ein schlecht zahlender Verleger war. 1788 stiftete Wendler dem Rat 10.000 Taler für den Bau einer Freischule für 60 arme Kinder. Wendler besaß ein Grundstück mit einem repräsentativen Haus am stadtseitigen Eingang der Bettelgasse (ab 1887 Johannisgasse) auf welchem er in einem gesonderten Gebäude 1888 die Freischule errichtete. Zu deren Lehrern gehörten ab 1799 Georg Friedrich Baumgärtel und Ernst Anschütz.

weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Elsterbecken, Johannapark und Sportforum Leipzig.

weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Elsterbecken, Johannapark und Sportforum Leipzig.

weiterlesen »

Johanniskirche in Leipzig mit dem Turm von George Werner

Seit Ende der 1720er Jahre konnte Werner den bisher bevorzugten Baumeister Christian Döring bei der Vergabe von großen Bauaufträgen, wie Hohmanns Hof, Kochs Hof oder den Goldenen Bären, verdrängen. Von 1746 bis 1748 schuf George Werner mit dem Turm der Johanniskirche den einzigen barocken Kirchturm in Leipzig.

weiterlesen »

Schiff der Nikolaikirche

Von 1780 bis zu seinem Tod stand Johann Carl Friedrich Dauthe als erster Baudirektor im Dienst der Stadt Leipzig und war Mitglied in der Leipziger Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen.

weiterlesen »

Das Zentrum-Südost ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Südost schließt sich südöstlich an die Innenstadt von Leipzig an zwischen dem Augustusplatz und dem Völkerschlachtdenkmal. weiterlesen »

Caspar Bose

Caspar Bose verfügte über umfangreiche Kenntnisse in der Pflanzenzucht und Gartenkunst und unterhielt einen Briefwechsel mit namenhaften europäischen Gartenbautheoretikern. Den Garten, den seine Familie seit 1616 östlich der Stadt besaß, erweitere Bose bis 1692. Er schuf den weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Großboseschen Garten. Boses Handelsbeziehungen in die Welt ermöglichten ihm die Beschaffung exotischer Pflanzen. Der Großbosesche Garten war zeitweise für Besucher geöffnet. Caspar Bose starb am 21. April 1700 in Leipzig.

weiterlesen »

Julius Roderich Benedix

Das erste von Roderich Benedix verfasste Schauspiel „Das bemooste Haupt“ hatte 1840 am Theater in Königsberg Uraufführung und wurde mit großem Beifall auf fast allen Bühnen Deutschlands gespielt. Großen Erfolg feierte er auch mit seinem zweiten Stück „Doctor Wespe“.

weiterlesen »

Rundgang durch den alten Ortskern von Gohlis

Das Gohliser Schlösschen

Bis in das 19. Jahrhundert bestand Gohlis aus einer Straße mit 40 bis 50 Häusern, 1834 lebten hier 629 Menschen. 1890 war das Dorf zu einer Landgemeinde mit knapp 20.000 Einwohnern herangewachsen.

Die rasante Entwicklung setzte ab etwa 1870 an der Halleschen Straße (heute Georg-Schumann-Straße) ein mit dem Bau einer Actienbrauerei und den Bleichert-Werken. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen wirkte sich die industrielle Entwicklung in Gohlis weniger aus, vor allem Handwerker und Kleinbetriebe siedelten sich hier an. Gohlis blieb der Wohnort, vor allem für das Bürgertum. Gohlis entwickelte sich zunächst nach Norden, erst um 1900 begann die Bebauung an der Gohliser Straße und den angrenzenden Gebieten. Anfang der 1930er Jahre hatte Gohlis 55.000 Einwohner.

1990 befanden sich 80% der historischen Wohngebäude in Gohlis ein einem schlechten Zustand.

weiterlesen »

Schleußig ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Schleußig liegt an der Weißen Elster im südwestlichen Stadtgebiet von Leipzig, zwischen dem Zentrum von Leipzig (ca. 5 km) und Großzschocher (ca. 3 km). weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Neuem Rathaus und Elsterbecken. weiterlesen »

Das Haus Großer Blumenberg am Richard-Wagner-Platz

Das ausklingende Zeitalter des Absolutismus, das aufstrebende Bürgertum, Bildung und Aufklärung machten nicht nur eine neue Ausdruckssprache der Architektur notwendig, sie forderten auch nach neuen Bautypen. Schulen, Museen, Theater und Bahnhöfe wurden nun im neuen Stil errichtet.

Schinkelportal im Hof der Universität Leipzig

Das Bild der Innenstadt von Leipzig wandelt sich in dieser nur wenig. Die Schrecken der

Völkerschlacht 1813 wirkten noch lange nach. Ab 1830 wächst die Stadt über ihre mittelalterlichen Grenzen hinaus. Wohnungen waren Mangelware. Und so entstehen in Leipzig nur wenige Großbauten, dafür ganze Wohnviertel. Die Westvorstadt, Friedrich- und Marienstadt, die Neustadt, das Seeburgviertel und das Waldstraßenviertel seien hier genannt. Die beginnende

Industrialisierung lässt auch die kleinen Dörfer vor der Stadt wachsen. Prestigebauten, die an antike Tempel erinnern, sucht man in Leipzig vergebens. Es ist eher der zurückhaltende

klassizistische Wohnungsbau, der in der Stadt zu finden ist.

weiterlesen »

Romanushaus Leipzig

Die Zeit des Barocks ist in Sachsen die Zeit Kurfürst Friedrich Augusts I., genannt August der Starke. Das 18. Jahrhundert kann auch als die zweite Blütezeit Sachsens angesehen werden. Wirtschaftliche Stärke, Kunst und Kultur prägen dieses Zeitalter. Das barocke Dresden entsteht. Leipzig wird zum wichtigsten Messeplatz im Heiligen Römischen Reich.

Auch das Bild der Handelsstadt Leipzig wandelt sich in dieser Zeit. Jedoch weniger, als in der Residenzstadt Dresden. Bürgerhäuser aus der Renaissance erhalten barocke Fassade. Es entstehen etwa 20 große Handelshöfe. Prächtige öffentliche Bauten entstehen kaum. Die Alte Handelsbörse am Naschmarkt und die ehem. Ratsbibliothek am Gewandgässchen sind Bauten aus dieser Zeit.

weiterlesen »

Der Leipziger Industriepionier

Dr. Ernst Carl Erdmann Heine 1880

1842 übertrug ihm seine Mutter eine Generalvollmacht für Reichels Garten, vorher Apels Garten, westlich der Innenstadt. Nach dem Tode seines Großvaters kaufte Carl Heine die Anteile der anderen Erben an dem Anwesen, ließ es parzellieren und schrittweise bebauen. So entstand die heutige innere Westvorstadt von Leipzig.

weiterlesen »

Röcken ist ein Ortsteil der Kleinstadt Lützen im Nordosten des Burgenlandkreises. Röcken liegt südöstlich von Halle (Saale) (ca. 44 km) zwischen Weißenfels (ca. 14 km) und Markranstädt (ca. 11 km). weiterlesen »

Prettin ist ein Ortsteil der Stadt Annaburg Südosten des Landkreises Wittenberg. Prettin liegt an der Elbe, südöstlich von Dessau-Roßlau (ca. 70 km) zwischen der Lutherstadt Wittenberg (ca. 42 km) und Torgau (ca. 18 km). weiterlesen »

Naumburg ist die Kreisstadt des Burgenlandkreises im Süden des Landes Sachsen-Anhalt. Naumburg liegt an der Saale im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland, südwestlich von Halle (Saale) (ca. 51 km) zwischen Merseburg (ca. 34 km) und Jena (ca. 34 km). weiterlesen »

Mildensee ist ein Ortsteil der Stadt Dessau-Roßlau im Osten des Landes Sachsen-Anhalt. Mildensee Ort liegt im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, zwischen Elbe und Mulde, ca. 5 km östlich des Stadtzentrums von Dessau. weiterlesen »

Nickelsdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Crossen (Elster) im Nordosten des Saale-Holzland-Kreises. Nickelsdorf liegt oberhalb der Weißen Elster, nordwestlich von Gera (ca. 16 km) zwischen Gera und Zeitz (ca. 20 km). weiterlesen »

Dobernitz ist ein Ortsteil der Stadt Leisnig im Norden des Landkreises Mittelsachsen. Dobernitz liegt nördlich von Chemnitz (ca. 57 km) zwischen Colditz (ca. 20 km) und Oschatz (ca. 20 km). weiterlesen »

Penig ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Mittelsachsen. Penig liegt an der Zwickauer Mulde, nordwestlich von Chemnitz (ca. 27 km) zwischen Rochlitz (ca. 19 km) und Waldenburg (ca. 13 km). weiterlesen »

Die russische Gedächtniskirche in Leipzig

Geschichte

Bayrischer Bahnhof in Leipzig

Die ersten

planmäßigen Stadterweiterungen südöstlich der Innenstadt von Leipzig entstanden im heutigen Seeburgviertel nach 1830. Mit der Eröffnung des

Bayrischen Bahnhofs 1842 erfuhr die südöstliche Vorstadt eine nochmalige Erweiterung. Zwischen 1865 und 1891 erfolgte die erste Bebauung des

Wissenschaftlichen Viertels.

weiterlesen »

Schloss Cavertitz, Parkseite

ist eine Gemeinde im Süden des Landkreises Nordsachsen. Die Gemeinde Cavertitz setzt sich aus den folgenden Ortsteilen zusammen:

Die Gemeinde Cavertitz liegt am Rand Dahlener Heide. Durch das östliche Gemeindegebiet fließt die Elbe. In der Gemeinde Cavertitz leben ca. 2.200 Menschen.

weiterlesen »

Dommitzsch ist eine Kleinstadt im Norden des Landkreises Nordsachsen. Dommitzsch liegt an der Elbe, nordöstlich von Leipzig (ca. 57 km) zwischen der Lutherstadt Wittenberg (ca. 37 km) und Torgau (ca. 13 km). weiterlesen »

Werdau ist ein Ortsteil der Großen Kreisstadt Torgau im Nordosten des Landkreises Nordsachsen. Werdau liegt an der Elbe im ostelbischen Teil des Landkreises Nordsachsen, nordöstlich von Leipzig (ca. 57 km) zwischen Torgau (ca. 4 km) und Bad Liebenwerda (ca. 30 km). Die Lünette liegt ca. 1 km westlich der Ortslage Werdau. weiterlesen »

Loßwig ist ein Ortsteil der Großen Kreisstadt Torgau im Nordosten des Landkreises Nordsachsen. Loßwig liegt nordöstlich von Leipzig (ca. 57 km) zwischen Torgau (ca. 4 km) und Mühlberg/Elbe (ca. 22 km). Die Lünette liegt an der Elbe, ca. 3 km nördlich von Loßwig am Hafen Torgau. weiterlesen »

Zwethau ist ein Ortsteil der Gemeinde Beilrode im Nordosten des Landkreises Nordsachsen. Zwethau liegt an der Elbe in Ostelbien, nordöstlich von Leipzig (ca. 59 km) zwischen Torgau (ca. 5 km) und Herzberg (ca. 18 km). Die Lünette liegt ca. 1 km nördlich des Forts Brückenkopf. weiterlesen »

Auf einem 80 m hohem Gneisfelsen stehend, grüßt das Schloss Wolkenstein seine Besucher schon aus der Ferne.

Das Museum im Schloss Wolkenstein gibt Einblicke in die Geschichte des Bauwerkes und der Stadt. Die ehemalige Folterkammer dient als Raum für die Ausstellung „Gerichtsbarkeit im Mittelalter“ und zeigt Sachzeugen dieses schaurigen Kapitels der Vergangenheit.

Die restaurierten Festsäle im 2. Obergeschoss des Südflügels, der Fürstensaal und die Fürstenstube, zeigen anschualich die Lebensgewohnheiten zu der Zeit, als Wolkenstein Sommerresidenz und Herrschaftsmittelpunkt der Wettiner war. Profilierte Holzbalkendecken, Sitznischen und ornamentale Wandbemalung, aber auch die Aussicht in die reizvolle Landschaft bieten einen würdigen Rahmen für besondere Veranstaltungen und Ausstellungen. Der Saal kann auch von Privatpersonen angemietet werden.

Das historische Trauzimmer und eine Erlebnisgaststätte beleben die alten Mauern ebenso wie der ganzjährig zugängliche Kräutergarten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Stadt Wolkenstein.

Schloss Peterhof bei St. Petersburg

Am Finnischen Meerbusen, 30 Kilometer vor den Toren von Sankt Petersburg, liegt die Palastanlage Peterhof. Zar Peter I. errichtete das „russische Versailles“, das seit 1990 zum UNESCO-Welterbe gehört.

Kurz nach der Gründung seiner neuen Hauptstadt Sankt Petersburg ließ sich Zar Peter I. an der Südküste des Finnischen Meerbusens ein kleines Landhaus errichten, in dem er auf dem Weg von St. Petersburg zur Festung Kronstadt oftmals Rast machte.

Nach dem Sieg über die Schweden bei der Schlacht bei Poltawa 1709 beschloss Peter I., eine zeitgemäße Residenz errichten zu lassen, die zum Wahrzeichen der neuen Großmacht Russlands werden sollte. 1714 begannen die Planungen für das Schloss, an denen sich Zar Peter I., der sich auf einer langen Rundreise durch Europa mit verschiedenen Handwerkskünsten beschäftigt hatte, aktiv mitarbeitete und für die er sich Rat von Andreas Schlüter und dessen Schüler Johann Friedrich Braunstein einholte.

weiterlesen »

Souk (Markt) in Marrakesch

Im Laufe der der Geschichte verlagerten die Dynastien ihre Hauptstadt in je eine dieser vier Königsstädte. Rundreisen in verschiedensten Variationen werden von vielen Reiseveranstaltern angeboten. Touristen werden hier Kunst, Kultur und marokkanische Lebensart auf vielfältige Weise erleben.

weiterlesen »

Weimar ist eine kreisfreie Stadt in der Mitte Thüringens an der Ilm. Weimar liegt östlich von Erfurt (ca. 24 km) zwischen Erfurt und Jena (ca. 23 km). weiterlesen »

Weida ist eine Kleinstadt in der Mitte des Landkreises Greiz. Weida liegt südlich von Gera (ca. 16 km) zwischen Gera und Greiz (ca. 24 km). weiterlesen »

Zschopau ist eine große Kreisstadt im Norden des Erzgebirgskreises. Zschopau liegt im Erzgebirge am gleichnamigen Fluss, südöstlich von Chemnitz (ca. 18 km) zwischen Chemnitz und Marienberg (ca. 16 km). weiterlesen »

Edition Peters in der Talstraße

Das Seeburgviertel in Leipzig ist nach der mittig durch das Gebiet führenden Seeburgstraße benannt. Namenspatron ist Moritz Seeburg 1794 bis 1851), Leipziger Rechtsanwalt und Stadtrat. Ältere Namen des Seeburgviertels sind Neue oder auch Kleine Johannisvorstadt.

Das Seeburgviertel gehört zum Stadtteil Zentrum-Südost und wird begrenzt von der Goldschmidtstraße im Norden, der Stephanstraße im Osten, dem Universitätsklinikum/Windmühlenstraße im Süden und dem Rossplatz im Westen.

Geschichte

Neues Grassimuseum Leipzig

Die bauliche Entwicklung der Leipziger Ostvorstadt setzte bereits 1278 ein mit der

Gründung des Johannishospitals und des

Alten Johannisfriedhofs. Eine großflächige Bebauung des Seeburgviertels begann erst im 17. Jahrhundert. Bereits 1661 hatte Georg Ulrich Welsch, Vorsteher des Johannishospitals, an der heutigen Seeburgstraße Zinshäuser bauen lassen. Zwischen 1800 und 1809 kamen weitere 74 Häuser hinzu. 1831/1832 wurde auf Initiative von Stadtrat Seeburg die ehem. Sandgrube in die

Kleingartenanlage Johannistal mit über 200 Parzellen umgewandelt.

Im Norden des Seeburgviertels befand sich seit Ende des 17. Jahrhunderts der

Großbosesche Garten, später der Reimersche Garten. Ab etwa 1840 begannen Parzellierung und Bebauung des Gartens.

weiterlesen »