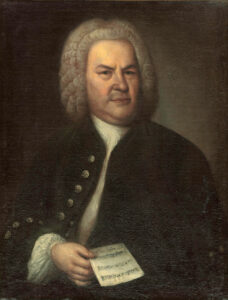

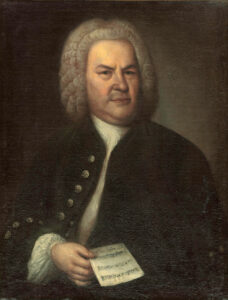

Elias Gottlob Haußmann, Gemälde von Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach, Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller gehören zu den prominentesten Bürgern die in Leipzig lebten. Aber auch weniger bekannte Namen, wie Adam Friedrich Oeser, Friederike Caroline Neuber und Dr. Carl Heine prägten die Stadt und haben bis heute ihre Spuren in Leipzig hinterlassen.

Manche blieben nur kurz, manche verbrachten ihr halbes Leben in Leipzig. In einer Artikelserie werden die Leipziger Persönlichkeiten vorgestellt, alphabetisch oder nach ihren Tätigkeiten.

Elisabeth Mara

1755 ging Elisabeth mit ihrem Vater auf Konzertreise nach Frankfurt am Main, dann rheinabwärts, nach Flandern, Holland und ab 1759 nach England. Auf dieser zehnjährigen Reise wurde Elisabeth bewunderte und gefeiert. Sie legte ihre Violine aber nieder und bildete ihre glockenhelle Stimme aus und erlernte Gitarrespiel. 1864 starb Elisabeths Mutter, die mit neun Kindern in Kassel in erbärmlichen Verhältnissen zurückblieb und sie kehrte zurück. weiterlesen »

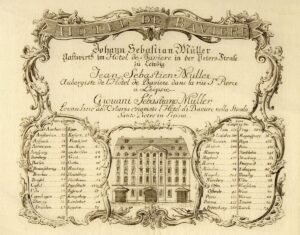

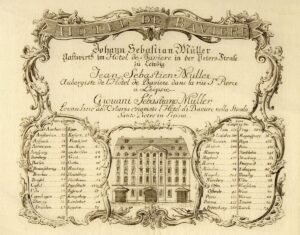

Prospekt des Hotel de Baviere in Leipzig, mit Entfernungsangaben zu verschiedenen Städten in Stunden. Stich von Johann Michael Stock

1764 kam Johann Michael Stock nach Leipzig und wohnte mit seiner Familie ab 1765 in dem von Johann Gottlob Immanuel Breitkopf erbauten Haus „Zum Silbernen Bären“ in der Universitätsstraße . Stock arbeitete auch für den Verlag von Breitkopf. weiterlesen »

Ernst Rietschel

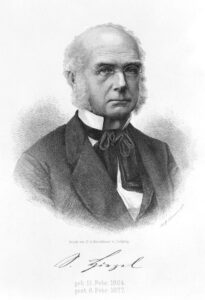

Salomon Hirzel

Am 1. Januar 1853 gründete Salomon Hirzel in Leipzig den S. Hirzel Verlag. Hirzel kannte die Brüder Grimm. Nachdem diese wegen ihrer Teilnahme an den Protesten der Göttinger Sieben ihre Professorenämter an der Universität Göttingen verloren hatten, schlugen Reimer und Hirzel den beiden Amtsenthobenen 1838 vor, die „unfreiwillige musze auszufüllen und ein neues, groszes wörterbuch der deutschen sprache abzufassen“. Das daraufhin begonnene Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm wurde verlegerisch im neuen S. Hirzel Verlag betreut.

weiterlesen »

August Weigel

1795 erhielt er das Amt seines Vaters als Universitätsauktionator. 1795 eröffnete August Weigel ein eigenes Geschäft, in welchem er vorzugsweise antiquarische Bücher verkaufte, sowie einen Verlag, der sich vor allem auf klassische Philologie spezialisierte. Zu den Kunden seines Geschäftes im Hause Silberner Bär im Alten Neumarkt 18 (heute Universitätsstraße) gehörte auch Johann Wolfgang von Goethe.

weiterlesen »

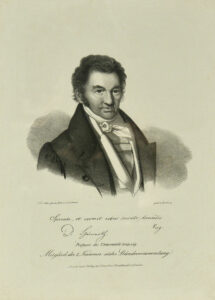

Adolph Wagner

Zurückgekehrt nach Leipzig war Adolph Wagner mittellos und arbeitete als Privatgelehrter und freier Schriftsteller. Sein erstes größeres Werk waren Anfang des 19. Jahrhunderts sechs Bände über das Leben von Reformatoren. Wagner beherrschte mindestens acht Sprachen und übersetzte unter anderem Werke von Lord Byron, Walter Scott, Carlo Gozzi und Sophokles. Als Herausgeber befasste er sich mit den Schriften von Giordano Bruno, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Robert Burns und Johann Gottfried Seume.

weiterlesen »

Johann Christian Heinroth

Heinroths Ideen beeinflussten auch die Gründung der „Heil- und Verpflegungsanstalt für Irre beiderlei Geschlechts“ im Schloss Sonnenstein in Pirna 1811. Von 1814 bis 1833 war Johann Christian Heinroth als Hausarzt am Zucht-, Waisen und Versorgungshaus St. Georg in Leipzig medizinisch-psychiatrisch tätig. 1827 wurde Heinroth ordentlicher Professor der psychischen Medizin.

weiterlesen »

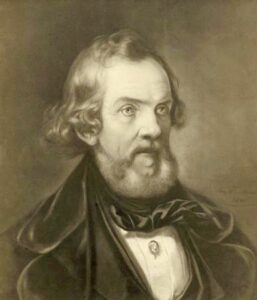

Wilhelm Gerhard

Vom Schriftsteller August Mahlmann wurde Wilhelm Gerhard 1807 in die Leipziger Freimaurerloge Minerva eingeführt. Mit einer Anzahl Freimaurergesänge begann Gerhards dichterische Laufbahn, so dass er sein Geschäft aufgab und sich der Schriftstellerei widmete. Neben Gedichten verfasste Gerhard vor allem Bühnenstücke oder richtete vorhandene Dichtungen für die Bühne ein. Zeitweise war er Dramaturg am Leipziger Stadttheater und arbeitete auch an Übersetzungen.

weiterlesen »

Friedrike Oeser

Friederike Oeser wurde Goethes Vertraute, seinen letzten Abend vor der Rückkehr nach Frankfurt verbrachte Goethe in Dölitz. „Glauben Sie mir“, schrieb er aus Frankfurt, „Sie sind alleine schuld, daß ich Leipzig ohne sonderliche Schmerzen verlassen habe.“ Der Kontakt zu Goethe bestand nach seiner Abreise fort und bei späteren Besuchen Goethes in Leipzig kam es zu weiteren Begegnungen.

weiterlesen »

Das Haus „Silberner Bär“ in Leipzig um 1890

1759 erwarb Reichel den medizinischen Doktorgrad. Ab 1765 wohnte Georg Christian Reichel im Haus zum Silbernen Bären, wo auch der Student Johann Wolfgang Goethe ein- und ausging. Reichel wurde von Goethe gelegentlich konsultiert, wenn er sich „wo nicht krank, doch unmustern fühlte“. Goethe hatte 1768 einen Blutsturz erlitten, den Reichel erfolgreich behandelte und ihm so das Leben rettete.

weiterlesen »

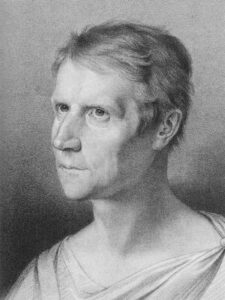

Johann Gottlob von Quandt

Auf einer Reise nach Annaberg begeisterten ihn Bilder aus dem Marienleben nach dem Vorbild Albrecht Dürers, Quandt veröffentlichte in der „Zeitung für die elegante Welt“ einen Artikel darüber, der ihm weitere Aufträge einbrachte.

Johann Gottlob von Quandt war Besitzer der von seinem Großvater 1743 erbauten Tabaksmühle auf der Marienhöhe. 1813, während der Völkerschlacht bei Leipzig, nahm Napoleon die Mühle als Hauptquartier. An dieser Stelle steht heute der Napoleonstein.

weiterlesen »

Felix Mendelssohn-Bartholdy

Felix Mendelssohn-Bartholdy trat erstmals am 24. Oktober 1818 als Neunjähriger in der Öffentlichkeit auf. Im April 1819 trat er als Altsänger in die Sing-Akademie zu Berlin ein. 1820 begann Felix Mendelssohn-Bartholdy zu komponieren und schrieb in diesem Jahr fast 60 Werke, darunter Lieder, Klaviersonaten, ein Klaviertrio, eine Sonate für Violine und Klavier, Orgelstücke und sogar ein kleines dramatisches Stück in drei Szenen. 1821 schuf er fünf dreisätzige Streichersinfonien, vierstimmige Motetten und zwei einaktige Singspiele.

weiterlesen »

Johann Friedrich Rochlitz

Johann Friedrich Rochlitz war mit Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller und E. T. A. Hoffmann und den Komponisten Louis Spohr und Carl Maria von Weber bekannt und befreundet. Rochlitz komponierte auch selbst, aber ohne Talent. Über Rochlitz´ „Introduction et Variations sur un Thème original“ d-Moll op. 7 für Klavier von 1836 schrieb Robert Schumann: „sähe aus ihnen nicht ein guter Wille, ein sichtliches Bemühen und dabei ein niedergedrücktes Wesen, das gern etwas in die Höhe möchte, heraus, so wären sie kaum einer Aufmunterung werth. Mich schlagen solche Compositionen förmlich nieder.“

weiterlesen »

Friedrich Sebald Ringelhardt

Weitere Stationen von Ringelhardt waren Brünn, Wien, Pest, Prag, Bremen und Köln, Aachen, Bonn, Trier und Koblenz.

weiterlesen »

Melchior zur Straßen

Im April 1875 wurde Melchior zur Straßen Inspektor des neu gegründeten Kunstgewerbemuseums in Leipzig und gleichzeitig Lehrer an der Königlichen Akademie der bildenden Künste. Zu seinen Schülern gehörten u.a. Carl Seffner, Adolf Lehnert und Felix Pfeifer.

weiterlesen »

Heinrich Gottfried Koch

1748 verließ Heinrich Gottfried Koch die Neubersche Truppe und ging nach Wien. 1749 kehrte er nach Leipzig zurück, gründete er eine eigene Theatertruppe, die Kochsche Truppe. Die Veränderungen in der Theaterwelt und auch die sich wandelnden Vorlieben des Publikums brachten es mit sich, dass Koch 1752 in Leipzig die erste komische Operette „Die verwandelten Weiber oder „Der Teufel ist los“ von Christian Felix Weiße vor einem begeisterten Publikum aufführte.

weiterlesen »

Carl Seffner

1895 wurde beim Umbau der Leipziger Johanniskirche das mutmaßliche Grab von Johann Sebastian Bach geöffnet. Der Anatom Wilhelm His ordnete den gefundenen Schädel Johann Sebastian Bach zu. His und Seffner rekonstruierten den Schädel anatomisch. Seine Verdienste in der bildhaften Rekonstruktion brachten Carl Seffner 1909 die medizinische Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig ein.

weiterlesen »

Anna Katharina Schönkopf

Goethe lernte die Wirtstochter kennen und verliebte sich in sie. In seiner Autobiografie beschreibt Goethe sie als eine kleine Heilige sowie als jung, hübsch, munter, liebevoll, sittsam und wert, geehrt zu werden. Anna Katharina war drei Jahre älter als Goethe und vielleicht auch etwas reifer als der ungestüme Student. Anfangs war Anna Katharina wohl eher reserviert und zurückhaltend. Hinzu kamen Standesunterschiede zwischen dem Sohn eines promovierten Juristen und Kaiserlichen Rats und der Tochter eines Zinngießers. Das war wohl auch Goethe bewusst.

weiterlesen »

Corona Schröter

Im Oktober 1776 wurde sie auf Vorschlag Goethes als Hofvokalistin und Kammersängerin nach Weimar verpflichtet und wurde der Mittelpunkt von Goethes Liebhabertheater, da sie auch schauspielerisch begabt war. Schröter war u.a. die erste Darstellerin der Iphigenie. In Goethes Singspiel „Die Fischerin“, das 1782 in Tiefurt uraufgeführt wurde, spielte Corona Schröter die Hauptrolle. Corona Schröter vertonte in dem Stück für ihren Gesang angelegte Lieder, dabei zum Beispiel die Ballade vom Erlkönig, die erste Vertonung dieses Gedichts überhaupt.

weiterlesen »

Johann Wolfgang Goethe als Fünfzehnjähriger

Goethe kam früh in Kontakt mit Literatur durch die Gutenachtgeschichten seiner Mutter und mit der Bibellektüre in seiner frommen, lutherisch-protestantischen Familie. Zu Weihnachten 1753 bekam er von seiner Großmutter ein Puppentheater geschenkt. Erste Ansätze seiner literarischen Begabung bewies der junge Goethe auch mit seinen, nach eigener Aussage „aufschneiderischen Anfängen“, wunderliche Märchen zu erfinden und seinen staunenden Freunden in der Ich-Form zur spannenden Unterhaltung aufzutischen. Goethes Vater besaß eine Bibliothek von rund 2.000 Bänden. So lernte Johann Wolfgang Goethe schon als Kind unter anderem das Volksbuch vom Dr. Faust kennen.

weiterlesen »

Georg Joachim Göschen

Durch Absprachen mit angesehenen Autoren versuchte Göschen, seinen Verlag zu stärken. Nach der Veröffentlichung von Friedrich Schillers „Thalia“ und Christoph Martin Wielands „Der teutsche Merkur“ sprach Göschen auch mit Johann Wolfgang von Goethe. Göschen gab die erste Ausgabe von „Goethes Schriften“ in acht Bänden heraus. Die Publikation stieß aber nur auf geringes Interesse.

weiterlesen »

Grabplatte für Christian Fürchtegott und Friedrich Leberecht Gellert

Der Siebenjährige Krieg und die Besetzung Leipzigs durch Truppen Königs Friedrichs II. von Preußen führten dazu, dass Gellert aus Mangel adliger Studenten, die hauptsächlich seine Kundschaft als Fechtmeister waren, einem anderen Beruf nachgehen musste. Friedrich Leberecht Gellert wurde Oberpostkommissar.

Als Oberpostkommissar ist Gellert ab 1762 in Leipzig nachweisbar. Johann Wolfgang Goethe erwähnte Friedrich Leberecht Gellert in „Dichtung und Wahrheit“, hat aber wohl bei ihm nie Fechtunterricht genommen.

weiterlesen »

Christian Fürchtegott Gellert

1734 kam Christian Fürchtegott Gellert an die Universität Leipzig zum Studium der Theologie und Philosophie. 1739 musste er das Studium aus Geldmangel für ein Jahr unterbrechen. Sein ein erster Versuch, als Prediger aufzutreten, scheiterte an seiner Schüchternheit. Gellert hielt sich mit Privatstunden und der Erziehung junger Adliger über Wasser und machte sich mit französischer und englischer Literatur vertraut. 1744 konnte Gellert sein Studium abschließen.

weiterlesen »

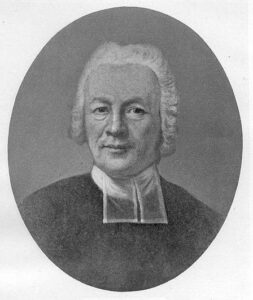

Johann August Ernesti

Zu seiner Amtseinführung erklang die Bachkantate „Thomana saß ennoch betrübt“. Johann August Ernesti und Johann Sebastian Bach verband zunächst ein freundschaftliches Verhältnis. Ihre unterschiedliche Auffassung über den Vorrang musikalischer und wissenschaftlicher Bildung an der Thomasschule ließ daraus eine Feindschaft werden. weiterlesen »

Albert Dufour-Féronce

1838 gehörte Albert Dufour-Féronce zu den Mitbegründern der Leipziger Bank, der ersten Privatnotenbank in Sachsen. Dufour-Féronce förderte die Ideen von Friedrich List, der ein Eisenbahnnetz in Deutschland schaffen wollte. 1834 gehörte Albert Dufour-Féronce zu den Gründern der Leipzig-Dresdner Eisenbahngesellschaft und wurde 1835 Mitglied des Direktoriums.

Albert Dufour-Féronce war Mitbesitzer des Bankhauses Dufour Gebr. & Co., das Filialen in Braunschweig und Lyon unterhielt. Dufour-Féronce regte bei der sächsischen Landesregierung den Frachtschiffverkehr auf der Elbe an, schlug die Umwandlung der Leipziger Kammgarnspinnerei in eine Aktiengesellschaft vor und war maßgeblich am Steinkohlebergbau im Raum Oelsnitz beteiligt.

Albert Dufour-Féronce war Vorsitzender der deutschen Gruppe der Société d`Études du Canal de Suez und setzte sich für den Bau des Suezkanals ein. 1856 übernahm Albert Dufour-Féronce den Vorsitz der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt, deren Mitbegründer er war. 1850 wurde Albert Dufour-Féronce in die erste Kammer des Sächsischen Landtags berufen und war 1846 bis 1876 Generalkonsul von Portugal in Leipzig.

Albert Dufour-Féronce starb am 12. November 1861 in London. Die Dufourstraße im Zentrum-Süd ist nach ihm benannt.

Mehr Leipziger Persönlichkeiten

Bildquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Dufour-F%C3%A9ronce#/media/Datei:Albert_Dufour-F%C3%A9ronce.jpg

Schiff der Nikolaikirche

Von 1780 bis zu seinem Tod stand Johann Carl Friedrich Dauthe als erster Baudirektor im Dienst der Stadt Leipzig und war Mitglied in der Leipziger Freimaurerloge Minerva zu den drei Palmen.

weiterlesen »

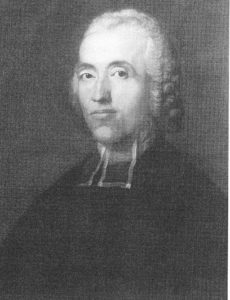

Georg Joachim Zollikofer

Seinen ersten Gottesdienst am 13. August 1758 hielt er zur vollsten Zufriedenheit der Gemeinde. Zollikofer setzte sich für religiöse Toleranz ein und übersetzte französische und englische Werke der Aufklärung. Als ausgezeichneter Rhetoriker nahm er Stellung zu aktuellen Fragten des alltäglichen Lebens. Johann Wolfgang von Goethe gehörte während seiner Studienzeit in Leipzig zu seinen Hörern.

weiterlesen »

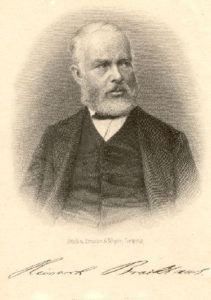

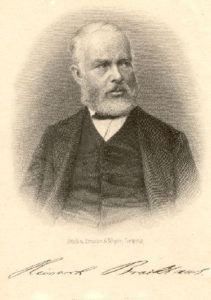

Heinrich Brockhaus

1831 kaufte er die Fa. Gleditsch, 1832 ließ er eine Buchbinderei bauen, 1843 eine Druckerei und Schriftgießerei. Heinrich Brockhaus gründete 1854 die lithographische und 1856 die xylographische Anstalt. Zwischen 1837 und 1857 war Heinrich Brockhaus Herausgeber der Leipziger Allgemeinen Zeitung.

Heinrich Brockhaus unternahm zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika, gründete Zweigstellen in Paris, Wien und Berlin. Zu bedeutenden Künstlern, wie Johann Wolfgang von Goethe, Bettina von Arnim, Franz Liszt und Felix Mendelssohn-Bartholdy unterhielt Brockhaus freundschaftliche Beziehungen. Heinrich Brockhaus regte die Gründung eines Künstlervereins an, war Stadtverordneter und Mitglied des Sächsischen Landtags.

weiterlesen »

Felix Mendelssohn-Bartholdy 1846

Felix Mendelssohn Bartholdy zählt neben Johann Sebastian Bach zu den bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte. Das Festjahr zu Ehren Mendelssohn-Bartholdys beginnt an dessen Geburtstag, dem 3. Februar, mit einem Festkonzert im Mendelssohn-Haus um 20 Uhr. Gespielt werden Violinsonaten von Johann Brahms und Claude Debussy sowie Mendelssohns „Lieder ohne Worte“. Das ganze Jahr 2022 findet jeden Sonntag um 11 Uhr ein Kammerkonzert im historischen Salon des Mendelssohn-Hauses statt. Weiterhin stehen die Sonntagsmatineen in der Tradition der Familie sowie zahlreiche Führungen, Gespräche und Vorträge auf dem Plan des Mendelsohn-Hauses sowie spezielle Angebote für Kinder.

Felix Mendelssohn-Bartholdy war Komponist, Pianist und Dirigent, aber auch Maler, Literat, Kulturpolitiker und Weltreisender. Er war ein genialer, vielseitiger und modern denkender Mensch – im Mendelssohn-Haus werden alle Facetten Mendelssohns spürbar.

weiterlesen »

Johann Gottlob Böhme

Johann Gottlob Böhme beschäftigte sich mit der obersächsischen und thüringischen Geschichte des Mittelalters und der Reformationsgeschichte. 1766 wurde Böhme zum Kursächsischen Hofrat und Hofhistoriograph ernannt. Johann Gottlob Böhme war Mentor von Johann Wolfgang Goethe während dessen Studienzeit in Leipzig.

weiterlesen »

Johann Christoph Adelung

Nach dem Besuch der Stadtschule in Anklam und des Gymnasiums in Klosterbergen studierte Adelung ab 1752 Evangelische Theologie an der Universität Halle (Saale) und war 1756 Mitbegründer der Freimaurerloge Philadelphia zu den drei goldenen Armen.

In Erfurt wurde Adelung 1758 Professor am Evangelischen Ratsgymnasium. Die Ernennung zum Sachsen-Gothaischen Rat 1762 nahm er nicht an. Ab 1765 lebte Johann Christoph Adelung in Leipzig. Hier arbeitete er als Übersetzer, Korrektor und Redakteur. Er redigierte ab 1769 die Leipziger Zeitungen, arbeitete an der Jenaer Allgemeinen Literatur-Zeitung und der Allgemeinen deutschen Bibliothek mit.

weiterlesen »

Das Zentrum-Südost ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Südost schließt sich südöstlich an die Innenstadt von Leipzig an zwischen dem Augustusplatz und dem Völkerschlachtdenkmal. weiterlesen »

Das Zentrum-Süd ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Süd schließt sich südlich und südwestlich an die Innenstadt von Leipzig an zwischen dem Neuen Rathaus, dem Südplatz, dem Elsterflutbett und dem Bayrischen Bahnhof. weiterlesen »

Die Stadt Leipzig blickt auf eine über 1000jährige Geschichte zurück. Gegründet von slawischen Siedlern in der Sumpflandschaft zwischen Pleiße und Parthe wurde die Siedlung 1015 erstmals urkundlich erwähnt. Die günstige Lage an wichtigen Handelsstraßen ließ die Siedlung, die um 1165 Stadt- und Marktrecht erhielt, schnell zu einer Handelsstadt wachsen. Die Verleihung des Messeprivilegs machte sie zu einer Messestadt und schließlich zur wichtigsten Messestadt Europas.

Die Stadt Leipzig blickt auf eine über 1000jährige Geschichte zurück. Gegründet von slawischen Siedlern in der Sumpflandschaft zwischen Pleiße und Parthe wurde die Siedlung 1015 erstmals urkundlich erwähnt. Die günstige Lage an wichtigen Handelsstraßen ließ die Siedlung, die um 1165 Stadt- und Marktrecht erhielt, schnell zu einer Handelsstadt wachsen. Die Verleihung des Messeprivilegs machte sie zu einer Messestadt und schließlich zur wichtigsten Messestadt Europas.

In der stolzen Bürgerstadt achtete man darauf, dass Kirche und Landesherr nicht zu stark an Einfluss gewannen. Stolze Bürger brauchen stolze Häuser – Kirchen, ein Rathaus, Handels- und Bürgerhäuser. Immer wurde gebaut, abgerissen und neu gebaut. Dabei standen die Erfordernisse für den reichhaltigen Warenstrom zur Leipziger Messe immer im Vordergrund. Und als schließlich 1895 in Leipzig die Mustermesse erfunden wurde und die großen Messehäuser entstanden, wurde das Bild der Stadt Leipzig geprägt, wie wir es in großen Teilen heute noch sehen.

weiterlesen »

Andreas Dietrich Apel

Andreas Dietrich Apel erbte um 1700 den vor dem Thomaspförtchen liegenden Bieringischen Garten. Den seit 1629 existierenden Garten erweitere Apel 1701 durch den Kauf der gegenüber Schlosswiese gegenüber der Pleißenburg. Kurfürst August der Starke war nicht nur von Apels Garten angetan, sondern auch von dessen Gattin Dorothea Elisabeth und schenkte ihr ein weiteres Grundstück. Der Familie Apel gehörte damit ein zusammenhängendes Gelände in der heutigen Inneren Westvorstadt.

weiterlesen »

Rundgang durch den alten Ortskern von Gohlis

Das Gohliser Schlösschen

Bis in das 19. Jahrhundert bestand Gohlis aus einer Straße mit 40 bis 50 Häusern, 1834 lebten hier 629 Menschen. 1890 war das Dorf zu einer Landgemeinde mit knapp 20.000 Einwohnern herangewachsen.

Die rasante Entwicklung setzte ab etwa 1870 an der Halleschen Straße (heute Georg-Schumann-Straße) ein mit dem Bau einer Actienbrauerei und den Bleichert-Werken. Im Gegensatz zu anderen Stadtteilen wirkte sich die industrielle Entwicklung in Gohlis weniger aus, vor allem Handwerker und Kleinbetriebe siedelten sich hier an. Gohlis blieb der Wohnort, vor allem für das Bürgertum. Gohlis entwickelte sich zunächst nach Norden, erst um 1900 begann die Bebauung an der Gohliser Straße und den angrenzenden Gebieten. Anfang der 1930er Jahre hatte Gohlis 55.000 Einwohner.

1990 befanden sich 80% der historischen Wohngebäude in Gohlis ein einem schlechten Zustand.

weiterlesen »

Wohnhaus Ferdinand-Lasalle-Straße 8 Leipzig

Die mittelalterliche Fernhandelsstraße Via Regia führte durch diese Sumpflandschaft, heute der Verlauf der Jahnallee und des Ranstädter Steinwegs. Bereits im Mittelalter fanden Flussregulierungsmaßnahmen statt, so entstanden der Elstermühlgraben und der Pleißemühlgraben, die das Zentrum-West heute an zwei Seiten umfließen.

Bereits im Mittelalter war die Via Regia im Bereich des Ranstädter Steinwegs von zwei Häuserreihen gesäumt – die Mühlgrabensiedlung und neben der Jacobskapelle das Jacobsviertel oder Jacobsparochie. Hinzu kam das 1295 erstmals erwähnte Naundörfchen. Aus diesen Siedlungen entstand im 12. Jahrhundert die Ranstädter Vorstadt oder Rannische Vorstadt, die an der heutigen Leibnizstraße durch das Äußere Rannische Tor abgeschlossen wurde. In der Rannischen Vorstadt wohnten, wegen der beiden Mühlgräben, vor allem Fleischer, Gerber, Färber und Fischer.

weiterlesen »

Leipzig ist eine Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Goethe-Denkmal steht auf dem Naschmarkt vor der Alten Handelsbörse in Leipzig. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße und der Parthe. Das Portal des Hotel de Saxe befindet in der Klostergasse unweit der Thomaskirche am westlichen Rand der Altstadt von Leipzig. weiterlesen »

Das Haus „Zum Arabischen Coffeebaum“

Besitzer des Hauses war 1703 der Gold- und Silberplättner Adam Heinrich Schütze, der in dem Haus mit seiner Tochter, Johanna Elisabeth, lebte. 1716 heiratete die erst 17jährige Johanna Elisabeth den 51-jährigen Johann Lehmann – ob es eine Liebesheirat war oder doch eher Kalkül von Herrn Lehmann, wer weiß. Der Rat der Stadt erteilte ihm 1716 die Erlaubnis, Tee, Kaffee und Schokolade ausschenken zu dürfen.

weiterlesen »

Adam Friedrich Oeser, Pastell von Nicolaus Lauer, 1791, Gleimhaus Halberstadt

1745 heiratete er Rosine Elisabeth Hohburg. Das Ehepaar hatte acht Kinder, nur vier erreichten das Erwachsenenalter. 1754 zog Johann Joachim Winckelmann zu Oeser, um bei ihm das Zeichnen zu lernen.

1759 zog die Familie Oeser nach Leipzig. Adam Friedrich Oeser wurde 1764 erster Direktor der neu gegründeten Leipziger Zeichenakademie und wenige Tage später zum kurfürstlich-sächsischen Hofmaler ernannt. Das Amt als Akademiedirektor führte Oeser über 35 Jahren bis zu seinem Tode aus. Er hinterließ eine anerkannte Kunstakademie, die als Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (HGB) überregionalen Ruf genießt.

weiterlesen »

Das Amtshaus am Thomaskirchhof um 1890

Die Zeichenakademie, die der Kunstakademie in Dresden unterstellt war, wurde im Herbst 1764 im Amtshaus eröffnet. Im Sommer 1765 zog die Akademie aus den engen Räumen in den Westflügel der Pleißenburg um. Um 1800 wurde die Akademie erweitert und umbenannt in „Zeichnungs-, Malerey- und Architectur-Academie“.

1835 führte sie den Namen „Akademie der bildenden Künste“. Ein Direktor, ein Lehrer für Architektur und zwei Lehrer für die freie Handzeichnung unterrichteten die Schüler kostenlos.

weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Die Mädler-Passage steht in der Innenstadt von Leipzig nahe dem Markt und verbindet die Grimmaische Straße mit dem Neumarkt. weiterlesen »

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.

In den 1970er Jahren wurde die Reklame auf einem der Wohnblöcke am Brühl angebracht. Ein Stück Weltniveau in der sonst doch so grauen Stadt Leipzig. Die Leipziger hatten sich daran gewöhnt, sie hatten sie geliebt. Doch der Abriss der Wohnhäuser am Brühl ließ auch die DDR-Leuchtschrift fallen. Nicht auf den Müllhaufen der Geschichte, ins Depot. Die Höfe am Brühl entstanden mit der Auflage, die Leuchtschrift wieder zu montieren. Doch es gibt immer jemanden, der etwas dagegen hat. Der Direktor des gegenüber stehenden Hotels hatte wohl Angst um den Nachtschlaf seiner Gäste und klagte. Ohne Erfolg.

weiterlesen »

… und was die Häuser der Stadt Leipzig noch zu erzählen haben

Das Neue Rathaus – Standort der Pleißenburg

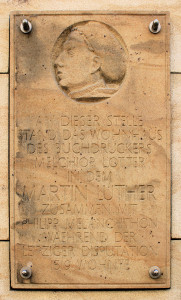

In der Hainstraße, Hausnummer 16 bis 18, steht heute das Hotel de Pologne, ein stattlicher Bau aus dem 19. Jahrhundert. Eine Gedenktafel erinnert an einen der Vorgängerbauten, das Haus des Buchdruckers Melchior Lotter. Hier wohnten Martin Luther und seine Begleiter während der Leipziger Disputation.

Willkommen waren Luther und sein Gefolge in Leipzig nicht, jedenfalls nicht beim Klerus, dem Rat und der Universität. Sie wollten den Ketzer, den Aufwiegler und Störenfried nicht. Das Machtwort der Landesherren entschied – das Streitgespräch findet in Leipzig auf der Festung Pleißenburg statt. Basta!

weiterlesen »

Luthers Spuren in Leipzig

Gedenktafel am Hotel de Pologne in Leipzig

Die Pleißenburg, der Ort der Leipziger Disputation, steht nicht mehr. An ihrer Stelle erhebt sich das Neue Rathaus. Der authentische Ort ist nicht mehr nachvollziehbar, aber mit ein bisschen Phantasie und einem Bild der alten Pleißenburg lässt sich erahnen, was sich im Jahr 1519 an dieser Stelle ereignete.

Im Mai 2017 wurde an der Ostseite des Neuen Rathauses eine Gedenkinschrift zur Leipziger Disputation mit Bildnissen von Luther und Eck eingeweiht.

weiterlesen »

Die russische Gedächtniskirche in Leipzig

Geschichte

Bayrischer Bahnhof in Leipzig

Die ersten

planmäßigen Stadterweiterungen südöstlich der Innenstadt von Leipzig entstanden im heutigen Seeburgviertel nach 1830. Mit der Eröffnung des

Bayrischen Bahnhofs 1842 erfuhr die südöstliche Vorstadt eine nochmalige Erweiterung. Zwischen 1865 und 1891 erfolgte die erste Bebauung des

Wissenschaftlichen Viertels.

weiterlesen »

Rokokoschloss Dornburg und Saaletal

Auf einem mit Wein bewachsenen Muschelkalkfelsen, verbunden durch kunstvolle Schlossgärten rahmen das Alte Schloss auf der östlichen und das Renaissanceschloss auf der westlichen Seite das kleine Rokokoschloss ein.

weiterlesen »

Das barocke Stadtpalais im Zentrum Weimars nahe des Theaters war langjähriger Wohnsitz der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Sie erwarb das Palais 1774 nachdem das Residenzschloss durch einen verheerenden Brand unbewohnbar geworden war. Bereits in den 1870er Jahren ließ Großherzog Carl Alexander das Wittumspalais sanieren und ein Museum für Anna Amalia einrichten.

Die Herzogin ließ die Innenräume des Wittumspalais nach Plänen von Adam Friedrich Oeser, Direktor der Leipziger Zeichenakademie, umgestalten. Auf ihn gehen die Deckenmalereien im Festsaal der zweiten Etage und in den Privaträumen der ersten Etage zurück. Zahlreiche Büsten, Ölgemälde und Aquarelle zeigen Mitglieder der herzoglichen Familie und des Hofstaates sowie deren Gäste.

weiterlesen »

Maler, Schriftsteller, Dichter und Schauspieler

Die 1000 jährige Stadt Leipzig ist ein Zentrum der Kunst. Handel und Messe, der freier Geist der Stadt und die gute Ruf der Universität lockten schon früh frühzeitig Maler, Schriftsteller und Schausteller in die Stadt. Die günstige Lage am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und nicht zuletzt das Mäzenatentum reicher Leipziger Bürger beförderten den Aufstieg der Stadt zur Kunstmetropole.

Die 1000 jährige Stadt Leipzig ist ein Zentrum der Kunst. Handel und Messe, der freier Geist der Stadt und die gute Ruf der Universität lockten schon früh frühzeitig Maler, Schriftsteller und Schausteller in die Stadt. Die günstige Lage am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und nicht zuletzt das Mäzenatentum reicher Leipziger Bürger beförderten den Aufstieg der Stadt zur Kunstmetropole.

Das Museum der bildenden Künste, auch kurz Bildermuseum genannt, geht auf eine Gründung des Leipziger Kunstvereins zurück, den Kunstsammler und -förderer der Stadt 1837 gründeten. Ziel des Vereins war, ein Kunstmuseum einzurichten. Am 10. Dezember 1848 konnte der Verein das „Städtische Museum“ in der Ersten Bürgerschule auf der Moritzbastei eröffnen. Etwa einhundert Werke waren zusammengetragen und gestiftet worden, überwiegend Arbeiten der damaligen zeitgenössischen Kunst.

weiterlesen »

Auf dem Mulderadweg von Grimma nach Wurzen

Schloss Trebsen

Der Mulderadweg folgt dem Fluss von seinen beiden Quellen im Erzgebirge und im Vogtland bis zu seiner Mündung in die Elbe. Mit der Bahn fuhr ich nach Grimma und los gings nach Norden.

Grimma, Doppelturmfassade der Stadtkirche

Erstes Ziel war die

Kleinstadt Grimma. Die Stadt besticht durch ihren liebevoll restaurierten Stadtkern mit Gebäuden aus dem 13. bis 21. Jahrhundert. Nach dem Muldehochwasser 2013 war der Mulderadweg noch gesperrt. Ich entschied mich zunächst für die Straße nach

Hohnstädt.

Auf einem Plateau über der Mulde errichteten die Slawen einen Burgwall. Ein Teil des Walls wurde im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert von den deutschen Siedlern abgetrennt und ein Wachturm für die Muldefurt errichtet. Hohnstädt ist vor allem bekannt durch den Leipziger Verleger Georg Joachim Göschen, der 1795 ein Pferdnergut kaufte. Göschen verlegte im frühen 19. Jahrhundert die Schriften von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Christoph Martin Wieland und Friedrich Gottlieb Klopstock.

weiterlesen »

Weimar ist eine kreisfreie Stadt in der Mitte Thüringens an der Ilm. Weimar liegt östlich von Erfurt (ca. 24 km) zwischen Erfurt und Jena (ca. 23 km). weiterlesen »

Weimar ist eine kreisfreie Stadt in Thüringen. Weimar liegt an der Ilm, östlich von Erfurt (ca. 24 km) zwischen Erfurt und Jena (ca. 23 km). weiterlesen »

Ehringsdorf ist ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Weimar an der Ilm. Ehringsdorf liegt im südlichen Stadtgebiet von Weimar, ca. 4 km vom Zentrum entfernt. weiterlesen »

Tiefurt ist ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Weimar. Tiefurt liegt an der Ilm, im nordöstlichen Stadtgebiet, ca. 5 km vom Zentrum entfernt. weiterlesen »

Dornburg ist ein Ortsteil der Stadt Dornburg-Camburg im Norden des Saale-Holzland-Kreises. Dornburg liegt nördlich von Jena (ca. 12 km) zwischen Jena und Naumburg (ca. 23 km). Das Renaissanceschloss in Dornburg gehört zu den Dornburger Schlössern. weiterlesen »

Der Ausstellungsbereich des Burg- und Schlossmuseums Allstedt befinden sich in der Kernburg. Gezeigt werden Exponate zu verschiedenen Bereichen:

Weitere Informationen: Burg- und Schlossmuseum Allstedt

Edition Peters in der Talstraße

Das Seeburgviertel in Leipzig ist nach der mittig durch das Gebiet führenden Seeburgstraße benannt. Namenspatron ist Moritz Seeburg 1794 bis 1851), Leipziger Rechtsanwalt und Stadtrat. Ältere Namen des Seeburgviertels sind Neue oder auch Kleine Johannisvorstadt.

Das Seeburgviertel gehört zum Stadtteil Zentrum-Südost und wird begrenzt von der Goldschmidtstraße im Norden, der Stephanstraße im Osten, dem Universitätsklinikum/Windmühlenstraße im Süden und dem Rossplatz im Westen.

Geschichte

Neues Grassimuseum Leipzig

Die bauliche Entwicklung der Leipziger Ostvorstadt setzte bereits 1278 ein mit der

Gründung des Johannishospitals und des

Alten Johannisfriedhofs. Eine großflächige Bebauung des Seeburgviertels begann erst im 17. Jahrhundert. Bereits 1661 hatte Georg Ulrich Welsch, Vorsteher des Johannishospitals, an der heutigen Seeburgstraße Zinshäuser bauen lassen. Zwischen 1800 und 1809 kamen weitere 74 Häuser hinzu. 1831/1832 wurde auf Initiative von Stadtrat Seeburg die ehem. Sandgrube in die

Kleingartenanlage Johannistal mit über 200 Parzellen umgewandelt.

Im Norden des Seeburgviertels befand sich seit Ende des 17. Jahrhunderts der

Großbosesche Garten, später der Reimersche Garten. Ab etwa 1840 begannen Parzellierung und Bebauung des Gartens.

weiterlesen »

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.